国境線上の蟹 10

安東嵩史

9

アメリカの「神話」について(後)

〜あるいは祈りとしてのUFO

1942年9月9日早朝、オレゴン州沖の太平洋上に浮上した潜水艦から、一機の飛行機が飛び立った。

大日本帝国海軍の飛行兵曹長・藤田信雄が操縦する零式小型水偵機「E14Y」は搭載していた焼夷弾を郊外の山麓に投下。大規模な山火事を起こして森林資源に打撃を加えるはずが、前夜の雨で森林が湿っていて火災は小規模に留まり、人的被害もなかった。藤田機は29日も同地域に再度の空襲を行なったが、こちらの被害は報告されていない。

この二度の空襲が、日米両国の公式記録に残されている、20世紀最初にして最後の航空機によるアメリカ本土への攻撃である。

————————————————

先立つ1942年2月25日午前2時25分、ロス・アンジェルス市内全域に空襲警報のアナウンスが響き渡った。先立つ1時44分、防空レーダーが西方から飛来する航空機の存在を感知したのだ。

この42年は初頭から、アメリカの西海岸における日本軍の潜水艦による船舶や沿岸の軍事基地への攻撃が活発化しており、折から高まっていた「日本軍上陸論」、そして日系移民の排斥論に拍車をかけた。この前日も、サンタバーバラの石油基地に砲撃被害が出たばかりであった。

突如現れた「ジャップ」の迎撃体制に入ったアメリカ陸軍の将兵、また数多くの市民が、頻繁に上昇・下降しながら推定時速約320キロで飛来する複数の発光体を目撃した。ロス・アンジェルス・タイムスがサーチライトに照らされたその姿を写真に収めており、最終的にその数は「15機」と報告されている。市内には灯火管制が敷かれ、サンタモニカ〜ロングビーチ間に配備された陸軍の第37歩兵旅団が合計1430発の対空砲火を浴びせたが一発も命中せず、それどころか砲弾のかけらが市街地に降り注いで多くの建物や車両が損傷。ブライアン・ニーヤの著書『Japanese American History: An A-to-Z Reference from 1868 to the Present』(未邦訳、1993 VNR AG)によると、街がパニックに陥り3名が交通事故で、2名が砲声に驚いて心臓発作で死亡している。飛行物体からの攻撃は一切なく、約20分後、それは姿を消したという。

翌日、アメリカ海軍は「飛行物体の到来とその後の警報は誤報であり、攻撃も確認されていない」との声明を発表。これに対し、陸軍は数多くの目撃証言をもとに「敵機は確かに存在した」と反論。市民はただ当惑した。

「The Battle of Los Angeles(ロス・アンジェルスの戦い)」と呼ばれるこの一件は、先述の通り、第二次大戦後に日本が公開した軍事活動の記録には残されていない。

————————————————

ロス・アンジェルス南部のロングビーチ付近にあるターミナル島という小さな埋め立て島は、戦前から現在の和歌山県太地町から渡った移民やその二世、三世たちが集団で水産加工業を営み、地元の経済にも大きく貢献していた場所である。

「戦い」の夜が明けた2月25日、島民は市当局に48時間以内に島を出て行くよう通告された。家屋敷は強制収容された後、ブルドーザーで跡形もなく壊された。この措置は敵性外国人の排除を命じた大統領令9066号に基づくもので、この後、カリフォルニアやオレゴンなど西海岸の日系人たちは地元警察やアメリカ軍によって次々に同様の強制排除の憂き目にあう。最終的に約12万人の日系人を待ち受けていたのは、ユタやコロラド、テキサスなど内陸部の荒地に建てられた強制収容所送りだった。

————————————————

テキサスからニューメキシコに入り、薄曇りのルート285を北上する。強風の平原をひたすら走っていると、時々猛烈な眠気に襲われる。太陽が照りつける晴天時と違って、どんよりと曇っている時のこの国は、どこか寄る辺のない不安に包まれているようだ。

そのうち、ロズウェルの街が見えてきた。西部開拓史の定石通り、先住民から土地を奪った白人の入植者が築いた街だ。基本的には何の変哲もないこの田舎街を世界的に有名にしたのが「ロズウェル事件」である。

1947年7月6日、ロズウェル郊外に基地を構える陸軍航空隊(この頃、まだ独立した空軍はなかった)の司令官ウィリアム・H・ブランチャード大佐のもとに、付近の牧場に「空飛ぶ円盤(flying saucer)」が墜落したという報告がもたらされた。大佐は現場に部下の情報将校ジェシー・A・マーセルを急行させ、その残骸を回収。8日にはこんなプレスリリースを発表した。

〈空飛ぶ円盤を巡る数々の噂話が流されてきたが、それが昨日、現実のものとなった。陸軍航空隊ロズウェル基地第509爆撃大隊の情報将校が、地元の牧場作業員とチャベス郡の保安官の協力のもと、幸運にも円盤を回収することに成功した…〉

だが、この数時間後、第8航空軍の司令官がそれを撤回。「職員が回収したものは空飛ぶ円盤ではなく、気象観測用気球であった」と発表した。それ以来、世間の関心は急激に薄れ、この事件はそのまま忘却されていった。

ここで当たり前のように出てきた「空飛ぶ円盤」という言葉だが、実はこのたった2週間前に〝発明〟されたものであることを述べておかなければならない。

————————————————

そもそも、未確認飛行物体は古来から世界各地において記録されてきた。中世以前のものは割愛するが、飛行機が登場して以降の近代でも、19世紀末にアメリカで目撃された「謎の飛行船」、第一次大戦後のつかの間の平和から再び不穏な空気に包まれ始めた1930年代のヨーロッパでしばしば目撃された「幽霊飛行機」などの例は枚挙にいとまがない。

ここで、近代前半における未確認飛行物体が、まだ飛行船や飛行機などその時代の常識で【イメージ可能な】形状を借りていたことに注目しておきたい。なぜなら、その後アメリカに始まり、世界を席巻した「UFO神話」との大きな差異がここにあるからだ。

————————————————

アメリカのUFO神話は、常に漠然とした不安——強いていうなら、共産主義という【イメージできない】エイリアンへの不安とともに変容してきた。

第二次大戦後の1947年3月12日、第33代大統領ハリー・トルーマンは「トルーマン・ドクトリン」を発表。力を失った英国に代わって、トルコやギリシアなどの東欧諸国を防衛する役割を担うと宣言した。6月5日には国務長官ジョージ・マーシャルが戦後もヨーロッパに関与し続けるという内容の「マーシャル・プラン」を発表。明らかに、巨大共産主義国家・ソビエト連邦の台頭を意識したものだ。核兵器という禁断の〝プロメテウスの火〟を手にした米ソ両大国による、約半世紀にわたる人類滅亡含みの綱引き=冷戦が始まった。

6月24日、ワシントン州上空を自家用機で飛行していた実業家ケネス・アーノルドが〈高度1万フィート(筆者注:約3048メートル)の上空を「信じがたいスピード」で飛行していく、九つの受け皿のような形をした明るい物体〉(6月25日付AP通信)に遭遇。この記事が全米に流れるや、目撃報告が報道機関や警察に殺到した。多くにおいて「タイヤのホイール」「コーヒー皿」など似たような形状が報告され、新聞各紙の見出しは次第に「空飛ぶ円盤」という呼称で統一されていった。ロズウェル事件が起きたのはまさにその最中だが、先述したように早々と忘れられた。

こうした目撃情報がたびたび報道されるにつれ、全米、そして世界から加速度的にさらなる目撃談が寄せられた。「円盤はソビエトの兵器ではないか」という説も流れ始めたことで、陸軍から独立したアメリカ空軍もその存在を無視できなくなり、科学的な検証を始めた。

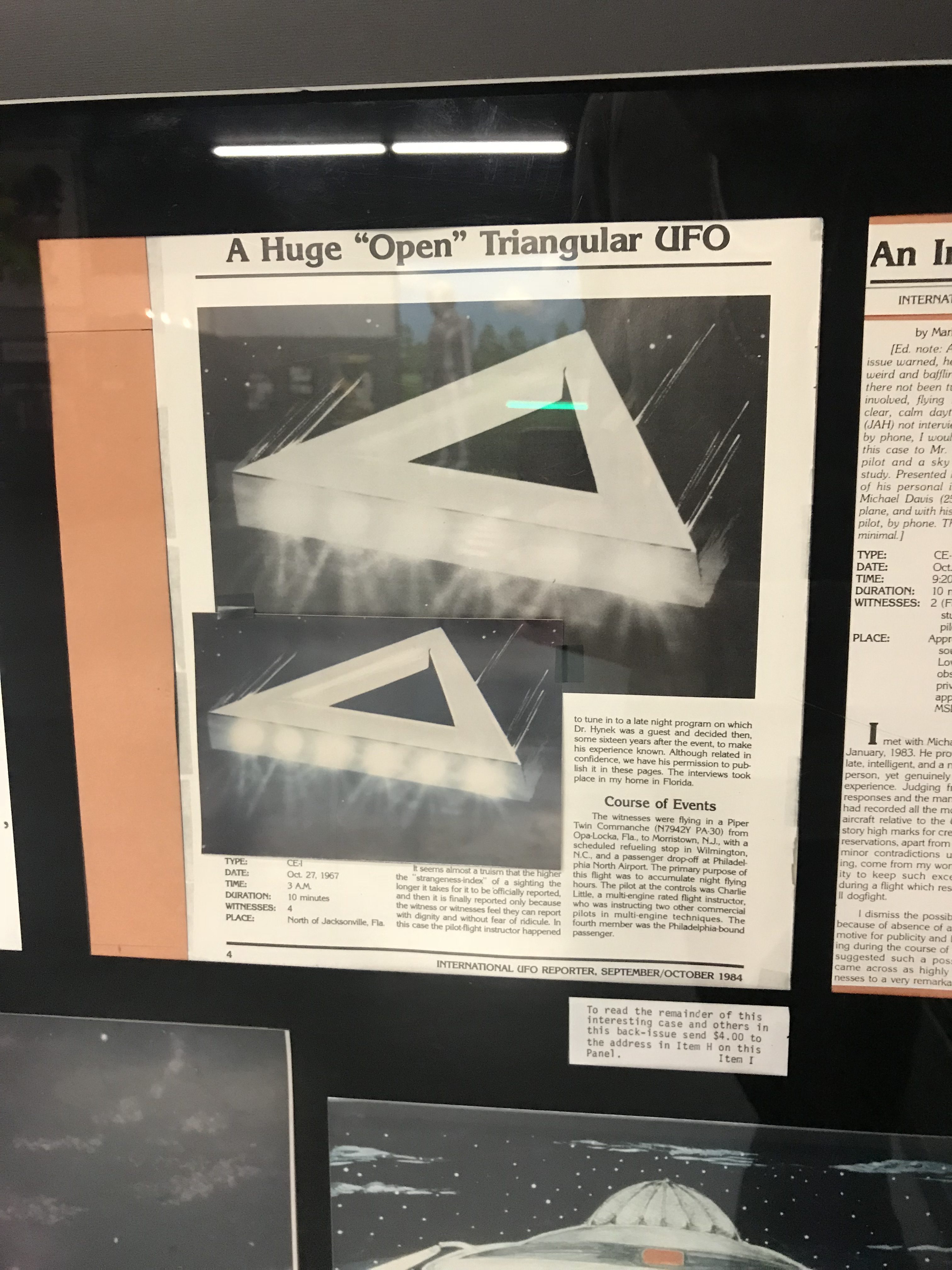

だが、それをはるかに上回る勢いで広まったのが、「あれはエイリアンクラフト(異星人の乗り物)である」という説だ。それに乗じ、1940年代前半から適当にでっち上げたオカルト記事が満載の『アメイジング・ストーリー』という雑誌を発行していた編集者レイモンド・パーマーは1948年、新たにオカルト科学誌『フェイト』を創刊。「私は空飛ぶ円盤を見た」というケネス・アーノルドの記事を掲載して大ヒットさせる。この頃、世間では未確認飛行物体 Unidentified Flying Object を略して「UFO」という言葉が定着した。

実は、アメリカ空軍による公式な調査は、大半が「気球や自然現象の見間違い」という見解で50年代までに終了している。だが、光学的または心理的な要因で起きた錯覚であろうという結論では、過熱した大衆は満足しなかった。「軍や政府は、UFOや宇宙人の来訪を知っていながら隠している」という説が幅をきかせるようになり、目撃情報の内容もエスカレートしていった。

————————————————

それ以降、冷戦の推移とUFO神話の進化は奇妙にリンクし始める。国内で反体制的・平和主義的な言動をするものを無理やり共産主義者と決めつけて公職や表舞台から追放する「赤狩り」の嵐が吹き荒れた1952年の11月10日には、著名な〝ビリーバー(信奉者=UFOの存在を信じるもの)〟であるジョージ・アダムスキーが、ついに「金星人と遭遇」。金星人は、米ソの核開発に対する憂慮を示して人類の友愛を訴えたという。アダムスキーは、UFO神話において最初のコンタクティ(接触者)となった。

それ以降、50〜70年代を通じて朝鮮戦争、「スプートニク・ショック」、ケネディ大統領やキング牧師の暗殺、そしてベトナム戦争など、冷戦の推移や国内の大事件で社会に不穏な空気が流れるたび、あらゆる種類のUFO目撃、そして宇宙人とのコンタクトの報告は急増した。ある夫婦がドライブ中に誘拐されたと語れば、彼らとともに星間飛行をしたと主張するものも登場し……とバリエーションは増えに増え、いつしか人々の興味は「空飛ぶ円盤」そのものから「エイリアン」へと移っていった。それは共産主義という敵だけでなく、核戦争による人類滅亡の恐怖や旧来の社会・倫理規範の揺らぎの中で、自分自身を含む「人間とは何か」を照らし返す心の動きではなかっただろうか。

————————————————

70年代後半〜80年代は、牛や羊などの家畜が顔や局部だけを鋭利な切り口で切り取られて死んでいる「キャトル・ミューティレーション」や、極小のチップを体に埋め込まれた、宇宙人の子を妊娠・出産させられた……といった人体実験を伴う誘拐(アブダクション)など、UFO神話史上で最も陰鬱な話題が増えた時代だ。時代は冷戦末期、核開発競争が再び激化し、ソ連を始め共産主義諸国が史上最大勢力を誇った頃であった。

そんな中、誰もが忘れていた唯一の「円盤回収事例」ロズウェル事件が70年代後半、突如として再び脚光を浴びた。「政府はUFOや宇宙人の存在を隠蔽している」と主張するグループにとって、ロズウェルは唯一無二の材料だった。研究者たちの発表には30年以上経って突然出てくるタイプの〝事実〟も含まれてはいたが、ともかくこのリバイバルにより、この田舎街は突如、アメリカのUFO神話に華麗なる復帰を果たした。

ソ連が崩壊し、遠い空から飛来するミサイルなどの脅威がひとまず去った90年代には、UFOをめぐる言説は「宇宙人はすでにこの星にやってきていて、我々の社会を裏で操っている」という陰謀論に変質する。その中でロズウェル、そして好事家の間で宇宙人との技術協力の拠点とされる「エリア51」の伝説が肉付けされていった。

UFO、そして宇宙人の神話は、常に20世紀のアメリカの合わせ鏡であった。

————————————————

スミソニアン研究所の航空学者カーティス・ピープルズは、著書『人類はなぜUFOと遭遇するのか(原題:Watch The Skies!)』(皆神龍太郎訳、1999 ダイヤモンド社)において、人々が時代の中でUFOに求めたものを鋭く洞察する。

〈空飛ぶ円盤と異星人の神話は、人類が自分の世界をどのように組み立てようとしているのか、という問題と関わっている。「丸い形をした異星人の宇宙船」という考え方は、世界についての希望のシンボルと見なすことも、恐怖のシンボルと見なすこともできるのだ。

人類は、意味を求めて、今日も空を仰ぎ見ている。

そして人類がそこに見いだすのは結局、私たち自身の姿なのかもしれない〉

————————————————

ロズウェル事件は今では「でっち上げ」だということがほぼ証明されているが、それでもこの街は全世界のマニアに向けて「UFOの都」ということで売り出している。街角を歩くと、家具屋、土産物屋、衣料品店からレストランにいたるまで、あらゆる店の店頭や外壁にいわゆる「リトル・グリーン・マン」や「グレイ」として有名なタイプの宇宙人が描かれたり、オブジェが置かれていたりする。歩道にはご丁寧に宇宙人の足跡がペンキで描かれ、目玉施設はなんと言っても「国際UFOミュージアム」である。

————————————————

館内に入ると、受付の女性スタッフがにこやかに「どこの星から?」と尋ねてくる。「日本」と答えるとピンを渡され、壁に貼られた世界地図の日本の場所に刺すように言われる。世界各国からの来訪者を毎月集計するためのアトラクションのようだ。日本を含め、世界中からビリーバー(今はどれだけいるのだろう)や、この虚無の大陸で暇を持て余した観光客がやってくる。

館内にはロズウェル事件の経過に関する記事のスクラップの数々、回収された「UFOの破片」の写真、そしてその後各地で報告された様々なタイプの宇宙人の像、世界のオカルト雑誌のUFO特集の展示など、立派なB級スポットだ。苦笑しつつ出口に向かうと、回廊の壁にはおそらく各地の信奉者、もしくはUFO愛好家、はたまた小学生が描いたのであろう、UFOや宇宙人の素人っぽい絵画が数点飾られていた。これで十分だ。

ミュージアムの向かいにある土産物屋に立ち寄ると、長い白髪を三つ編みにしたネイティブ・アメリカンの老婆が店番をしていた。この街のご多聞に漏れずチープなUFOグッズが並ぶ入り口から奥に入ると、埃をかぶったイーグルの彫り物やインディアンジュエリーなど、この地の土着文化を表す品物も並んでいる。

老婆に「このへんのネイティブの文化はどこかで勉強できる?」と言うと、彼女は珍獣を見るような目でこう言った。「博物館ならあるけどね。暮らしは、とっくになくなってしまったよ」独特な言い回しに少しどきりとしつつ、街についていくつかの話を聞いた。「UFO一色になったのは、ここ30年くらいかね」という彼女に「UFOは信じる?」と問うと、それには答えず「人は自分の見たいようにしか物事を見ないからね。宇宙に夢を見るくらいなら罪はない(not guilty)」と言った。

それから、かつて「エイリアン」のごとく白人に追われた人々の末裔に属する彼女は、レジ横のカウンターから緑色のダイスを2つ取って「ギフトだよ」と渡してくれた。ダイスの目は宇宙人の顔だった。

————————————————

リンダ・ハッテンドーフ監督が2006年に発表したドキュメンタリー映画の傑作『ミリキタニの猫』 は、ニューヨークで路上生活を送りながら絵を描いていた老画家ジミー・ツトム・ミリキタニとの交流を記録したものである。

最初は猫の絵ばかり描く風変わりな画家としてミリキタニと接していたハッテンドーフ、そしてニューヨークの街は、やがて2001年9月11日を迎える。

その日、遠い空から飛来したハイジャック機によって、アメリカは藤田信雄以来の「空襲」を受けた。WTCビルが煙とともに崩壊する中、ミリキタニを心配して外に出たハッテンドーフが見たのは、パニックに陥る街を背に「Same old story」とつぶやきながら絵を描く彼の姿だった。

さすがに街に残せないとミリキタニをアパートに連れ帰ったハッテンドーフは、徐々にミリキタニの過去へと踏み込むことになる。ミリキタニは戦前にカリフォルニア州サクラメントで生まれ、一時期は親の郷里の広島で育ったが、高校を出ると画家としての成功を夢見て再度渡米した日本移民二世だった。そして戦争が始まり、「エイリアン」として強制収容所に送られた。

彼が収容されたツールレイク収容所では、親日団体や帰国を希望する一世の親の要請もあって、5000人以上の二世がアメリカの市民権を放棄したという。ミリキタニも、このとき市民権を放棄したのだろう。多くの人が戦後再び市民権を得る中、ミリキタニは何かの手違いで市民権が回復されず、そのまま職を転々とし、いつしか路上へと導かれた。

自分を捨てたアメリカの世話にはなりたくないと頑に生活保護を拒んだミリキタニだが、徐々にそれを受け入れ、かつて己が時を過ごした収容所や郷里の広島への訪問を通じて「赦し」を意識していくところで映画は終わる。

それにしても、ミリキタニはあの時、何に対して「Same old story」とつぶやいたのか。彼が知り得たかどうか定かではない、藤田信雄の空襲や幻の「ロス・アンジェルスの戦い」か。それとも、その後に訪れた憎悪の時代の再来を予感したのか。

————————————————

1947年と2001年を挟む「漠然とした不安の時代」にアメリカを席巻したUFO神話は、政治・社会不安によって引き起こされた集団ヒステリーにも似た現象だったが、まだguiltyではなかった。人々は共産主義や、彼らが作っているかもしれない未知の新兵器という【イメージできない】ものへの恐れや怯えをエイリアンに仮託はしたが、それはただ空を見上げることによって完結した。人種差別は不完全ながらも多少は改善し、そして何より、冷戦は終わった。

2000年代以降、UFOや宇宙人の目撃談はほとんど更新されていない。一人勝ちのゲームに水を差されたアメリカはムスリムたちの中に「エイリアン」を見出して中東でゲームの続きに手を出し、国内では赤い肌をした「エイリアン」を国境線の外に弾き出そうとしている。

UFOを喪失したアメリカはもはや空を見ず、不安や苛立ちをぶつける標的は、かつての日系人のように同じ地上に生きる誰かに切り替わっている。明らかに【イメージ可能な】はずの人生を【イメージできない】ものとして踏みにじるという、この国が何度も犯してきた過ちを繰り返そうとしている。「Make America Great Again」という、過去の「神話」の威を借るできそこないのスローガンによって。

空を見て、目の前の人を見る。近視眼的になることを避け、相手に流れた時間と、相手の背後に広がる関係性の銀河を想像する。世界を自分本位に切り分けることなく、「未確認」なお互いを許容し合うことが、私たちにできるか。

しばらくご無沙汰のUFOたちは、もしかしたらそんな風に遠くから私たちを試している、のかも……しれない。

◇◇◇◇◇

〈著者プロフィール〉

安東嵩史(あんどうたかふみ)

1981年大分県生まれ。

編集者。移民・移動と表現や表象、メディアの関係を研究することを中心領域とする。

2005年以降、書籍や雑誌からVRまでの発行・執筆・展示・企画などを多数手がける。

2017年にTISSUE Inc. / 出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。

ウェブサイトはそろそろ。

・Twitter