国境線上の蟹 11

安東嵩史

10

来るべき言葉のために

日もとっぷり暮れた頃、アラモ・ゴルドの街にたどり着いた。

アメリカ合衆国ニューメキシコ州、かつてはスペイン王国の版図としてヌエボ・メヒコと名付けられた砂漠と風と光の大地は、現在、3つの空軍基地とミサイル発射試験場、そして2つの「先端研究」を使命とする国立研究所が立地する、20世紀の空の帝国たるアメリカの心臓部だ。

ここアラモ・ゴルドの近くにも空軍基地と、ミサイル発射試験場がある。交通の要衝でもあるがゆえに、この街のメイン・ストリートにはアメリカ南西部の全ての、と言っても過言ではないほどありとあらゆるチェーン・レストランが郊外型店舗を構えている。

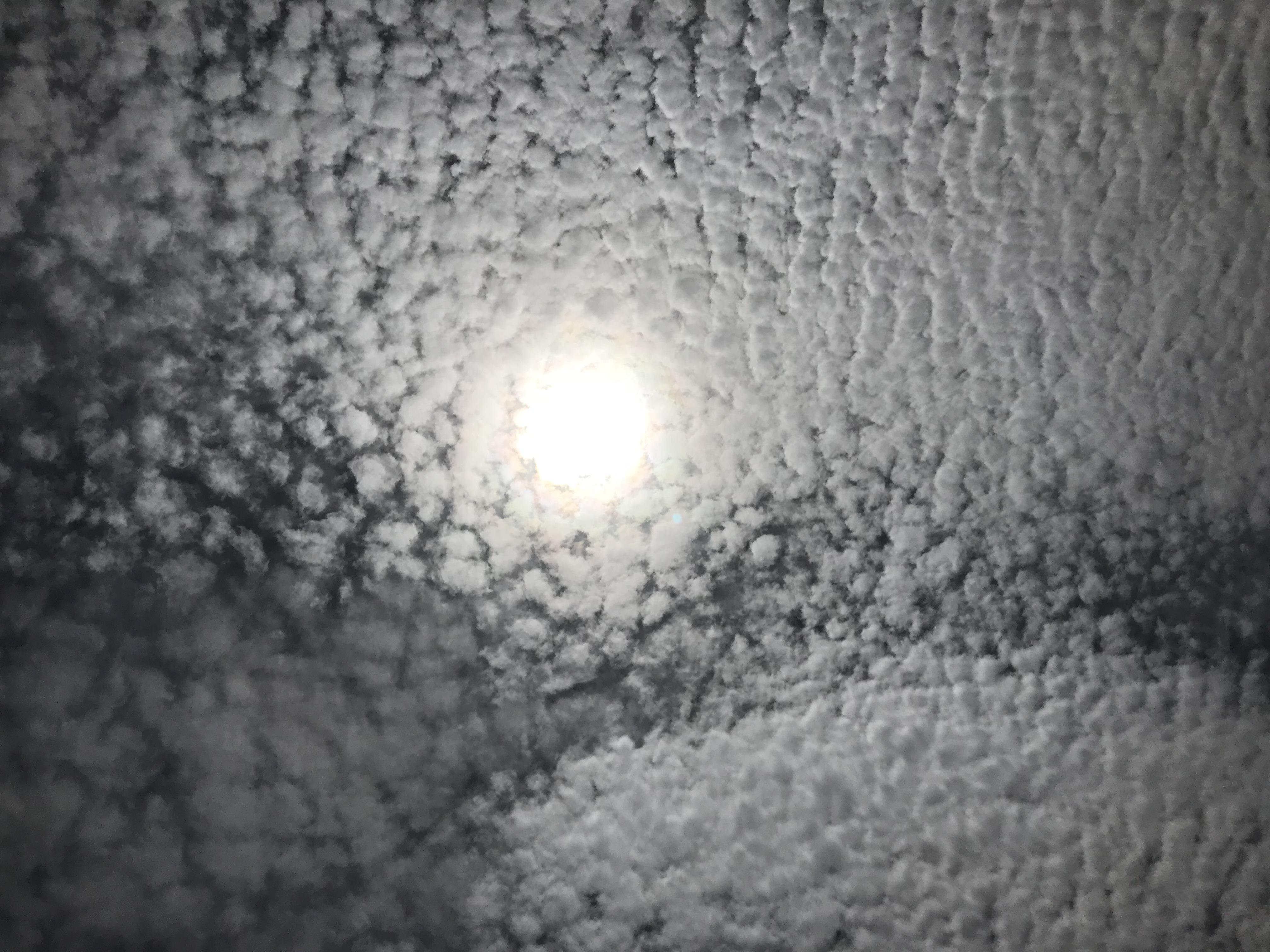

適当なモーテルに宿をとって夜を明かし、よく晴れた次の朝、向かったのは街の南西に広がるホワイトサンズ・ナショナル・モニュメント。砂状になった石膏の結晶が一面に広がる純白の砂漠、乾ききった赤土の大地に突然現れる偽の浄土へ。

域内に入り、駐車スペースに車を停めて一歩砂丘の上に足を出せば、そこからはもう広漠たる無限の白だ。少し足を進めるともう車もコンクリートも砂丘の陰に隠れてしまい、照りつける太陽と、さらさらと足元の砂、そして風だけが残る。

————————————————

この場所から少し北に位置する赤土の砂漠で、1945年7月16日、人類は初めて核の炎を、その閃光を見た。ロバート・オッペンハイマー率いる研究チームによって進められた通称「マンハッタン計画」の成果として行われた世界初の核実験・コードネーム〝トリニティ〟が成功した瞬間である。

この実験で試された「プルトニウム爆縮型」というタイプの原子爆弾はそれからわずか23日後、人間の上に投下された。8月9日、長崎で。その3日前、広島に投下された「ウラン – ガン・バレル型」は、事前実験すら行われない〝ぶっつけ本番〟だった。広島16万6000人、長崎8万人。その命が一瞬にして、もしくはその年の終わりまでに奪われた。

————————————————

マンハッタン計画には多くの科学者が関わったが、そのうちの大部分はヨーロッパからの移民たちであった。

1930年代〜37年の間に、ナチス・ドイツやファシスト党の台頭によって母国に居場所を失った者たちが続々とアメリカに渡っている。主だった研究者だけでもイタリアからノーベル物理学賞受賞者のエンリコ・フェルミ、ハンガリーからレオ・シラード、ユージン・ウィグナー、エドワード・テラー、スイスからフェリックス・ブロック、オーストリアからヴィクター・ヴァイスコフ、ドイツからハンス・ベーテ、そしてアルバート・アインシュタイン。

この中でアインシュタインだけはマンハッタン計画に直接加わっていないが、1939年、シラードに促されて当時の大統領フランクリン・ルーズヴェルトに宛てた書簡(アインシュタイン=シラードの手紙)の中で原子力の軍事利用について触れ、「非常に強大な新型の爆弾が作れる」とする内容に署名している。大科学者のこのサインが、ルーズヴェルトにマンハッタン計画への資金提供を決意させた。アインシュタインは晩年、この手紙に署名したことを悔やみ続けたという。

移民たちはよく働いた。半分は「完成間近である」といわれたナチス・ドイツの核兵器より早く原子爆弾を作り上げてナチスを止めるため。そして、もう半分は祖国での地位を捨ててきた自分たちの生活基盤を築き上げるために、イタリアから来たピザ屋やドイツから来た仕立て屋、中国人の洗濯屋と同じくらいよく働いた。

1945年3月にドイツの原爆開発責任者が連合軍の捕虜になり、実はヒトラーが「ユダヤ的物理学である」として原子力に興味を示さなかったことによって43年時点でドイツの核開発が頓挫していたことを知った科学者たちは、その脅威が幻であったことを知った。と同時に、アメリカ軍が日本本土への無差別爆撃を激化させていたことから、「日本への原爆投下があるのではないか」という懸念を抱いた。

シラードはアインシュタインを通じて再びルーズヴェルトに接触しようとし、アインシュタインからの紹介状に〈軍は日本に対してこの爆弾の使用を考えている。(中略)これは合衆国の世界における強力な地位を破壊に導く道で……〉という覚書を添えての面会にこぎつけた。が、その約束が果たされる前にルーズヴェルトは急病で死去。代わって大統領になったハリー・トルーマンの決定によって、死の閃光は日本に降り注いだ。

————————————————

このタイミングでの原爆投下について、私たちはしばしば、その可能性を考えるだけでも陰鬱な問いを抱いてしまう。

「もし、この時点まで残っていたのが日本ではなくドイツだったら、果たして原爆は落とされただろうか?」

考えても詮なきそんなことを考えてしまうくらいに、誰ひとり、この惨禍に巻き込まれるべき正当な理由のある人間はいなかった。広島にも、長崎にも、等しく。

————————————————

〈誰もあのことを言わない

いまだにわけが わからないのだ

わかっているのは「死ねばいい」と

誰かに思われたということ〉

(『夕凪の街 桜の国』こうの史代著、2004 双葉社)

「誰かに、理不尽に、決定的にその存在や権利を否定された」という記憶は、その当事者を将来にわたって損ない続ける。様々な力によって否定された無数の魂が、今でも世界中で損なわれている。

————————————————

1946年8月31日発行の『NEW YORKER』誌の巻頭では、この号の全ページをたった1本のルポルタージュを掲載するために使うという旨が宣言されている。それは、前年にピューリッツァー賞も受賞した著名な従軍記者ジョン・リチャード・ハーシーによる渾身のルポ『ヒロシマ』(邦訳増補版=石川欣一/谷本清/明田川融訳、2014 法政大学出版局)だった。実際に広島に赴き、出会った被爆者たちから「その日」、そしてそれからのことに関する聞き取りを重ねて書き上げた労作だ。

このルポには女性事務員、子供を抱えた未亡人といった市井の日本人から、メソジスト教会の日本人牧師、さらにカトリック・イエスズ会のドイツ人神父まで、様々な立場、そして国籍の人々が登場する。死者数や被害範囲といった「データ」ではなく、生の表情と生の声で、それぞれのミクロのナラティブで語られた「その日」から見てきた無数の死、固有の苦しみや悲しみ、そしてそれが同じキリスト教徒や白人の上にも等しく降り注いだこと。そうしたことのすべてが、戦勝に沸いていたアメリカに初めての大きな衝撃を与えた。

何より衝撃的だったのが、単なる「強力な爆弾」だと思っていた原子爆弾が、その熱線と放射能により、被爆者に後々まで緩慢な死を与え続けるということだった。この号は30万部が完売、アインシュタインは自費で1000部を購入して関係各位に送ろうとしたが手に入らず、原本を無数にコピーして送るという苦行を強いられたという。ルポは同年に出版もされたが、ハーシーはその印税を全て広島の被爆者に寄付している。

————————————————

とはいえ、そのインパクトは『NEW YORKER』を読む都市部のホワイトカラーとその周辺だけにとどまった。多くの人々の原爆に関する認識は「さっさと戦争を終わらせるのに役立った」「無為に死ぬはずだった多くのアメリカ兵の生命を救った」というものであり、戦後期の大衆文化における原爆の表象もそれに沿ったものが多かった。

トリニティ実験場の跡地には、砂漠の砂が核爆発によって舞い上げられ、熱で変質して生成された緑色のガラス質の鉱物がびっしりと散乱していた。1945年9月にプレスツアーで実験場を訪れた『TIME』誌の記者は、その様子を「(爆発の跡の)クレーターは直径2400フィートの翡翠の湖のようだった」と書き残している。

これらは「トリニタイト」という新種の鉱石として40年代〜50年代にかけて鉱物マニアの中で大流行し、実験場周辺からの持ち去りが後を絶たなかった。「ニュークリア・グラス」とも言われたこの奇妙な鉱石は45年の秋にはファッションデザイナーのマーク・コヴェンによってブローチやヘアピン、イヤリングに使われ、『嵐が丘』のヒロイン役で有名な女優のマール・オベロンが身につけてファッション雑誌の誌面にも登場した。この記事内では、その目的は「原子爆弾は長期にわたって放射線被害をもたらすという日本人の主張を退けるため」とのことであった。実験場はもう埋め立てられ、今では石碑が残るのみだが、トリニタイトは現在でも鉱物マニアの間で流通している。

冷戦真っ只中の1957年にはアニスティーン・アレンの原曲に「ナガサキやヒロシマを吹っ飛ばしたみたいに、あんたもぶっ飛ばしてやる」という大層な歌い出しをつけたワンダ・ジャクソンのシングル「フジヤマ・ママ」が大ヒット。日本でも、(さすがにこの一節は省いて)雪村いづみや細野晴臣らがカバーしている。

この頃になると、人々はキリストの再臨による「最後の審判」より、核戦争による人類滅亡を恐れるようになっていた。その心配を軽減するため、50年代には様々なプロパガンダ映像が制作される。「ピカッと光ったら机の下に潜りましょう」という呆れ果てるようなものがほとんどだったが、大衆は大真面目にそれを受け取った。1982年に公開されたケヴィン・ラファティ監督のドキュメンタリー映画『The Atomic Cafe』には、広島に原爆を投下したエノラ・ゲイ号の搭乗員のインタビューや冷戦期の民衆の恐れを示す映像などに混じってそうした滑稽なプロパガンダ映像の数々がダイジェストされ、また、原爆に関して数多く作られたポップソングの中から17曲がサウンド・トラックに収められている。

50年代にはまだまだ放射能の影響は軽視されていた(というより、詳細は伏せられていた)ため、ネバダ州や太平洋の実験場ではデッキチェアにサングラスというリゾート地のような装いで実験を見物するVIPの姿や、爆発の様子を映像や写真で記録するために集められたカメラマンの姿が多数見られた。その中でおそらく最多となる30回の核爆発に立ち会ったのは日系二世のカメラマン、ジョージ・ヨシタケだった。彼はそれが、多くの同胞を殺した兵器だとは知らなかったという。

————————————————

第44代大統領バラク・フセイン・オバマ2世が現職大統領として初めて広島を訪れた2016年8月6日の1か月後、FOXニュースの有名コメンテーターであったビル・オライリーはその著書『Killing the Rising Sun: How America Vanquished World War II Japan』(もちろん未邦訳)を出版。原爆投下を正当化したこの本は大半のメディアからは酷評されたものの、世間では大ベストセラーとなっている。

アメリカ社会で一定の勢力を保つ原爆正当化論は、被爆者の立場から見てみれば到底受け入れがたいものがあり、被爆者ではない自分も苛立ちや悲しみに襲われる。だが、おそらく、それを言い出したものには彼らなりの言い分もある。例えば戦時中に日本の捕虜収容所で虐待を受けた当事者や、戦地にいてそのまま戦争が続いていたら己や部下、ないしは家族が死んでいたかもしれないという実感を持つものもいるだろう。彼らの家族や周囲にいて、そうした話を聞き続けてきた後の世代もいるだろう。(もちろん、当事者ですらない単なる差別主義者も少なからずいるだろうが。)

「当事者の語り」というものは、内容と聞く者によっては当惑や反発を覚えるほどに、生々しさと確信に満ちている。誰もが他の人生を生きることなど不可能な以上それぞれの固有の体験を参照して語るしかなく、それゆえそこに感情や、記憶の補完による裏付けをしようとする力が働くこともあるはずだ。それは公式な記録文書のように客観的ではあり得ず、固有の揺らぎや、語弊を恐れずにいうと間違いの可能性にも満ちている。だが、それでいいのだ。その〝非公式な声〟をあつめて縒り上げることでしか、「歴史」と呼ばれる時間を生きた人と「現在」と呼ばれる時間を生きる人の接点を作ることはできない。

自分の知人にも長崎の被爆者や、沖縄戦の生存者に体験の聞き取りを行う人がいる。その真摯さには本当に頭が下がるが、彼らの真摯さと同じくらい真摯に、あちらには退役軍人や何らかの戦争当事者の聞き取りをする人がいるのだろうとも思う。我々は常にある事実を挟んで対岸で向き合い、そして視線はすれ違い続けている。わかりやすい答えなどない。

現在、活発に日本の被爆者と交流を続けるトルーマン元大統領の孫クリフトン・トルーマン・ダニエルは、『Newsweek』日本版のインタビューに対してこう答えている。

〈私は被爆者に向かって、原爆投下は素晴らしい考えだったと言ったりはしない。しかし一方で、太平洋戦争を戦ったアメリカの退役軍人に対し、原爆投下が間違っていたと言うこともできない。(中略)私たちにとって、あの決断が正しかったかどうかという問いは、その後に相手の立場を理解することや、何が起きたかを伝えていくことの大切さに比べれば重要ではない〉

事実は一つでも、真実は常に人の数だけ存在する。他者のナラティブに敬意を払おうとするならば、そのことさえも織り込み済みで「それを都合のいい物語として再配置しない」というマテリアルかつ禁欲的な態度を取らなければならない。その人にとって起こったことは、その人にとってのみ本質的な意味を持つのであって、他者の何らかの欲求を満たすためのものではない。我々にできることは、それらがなぜ起こったのかを考え、その因果の総体からなんとかその先に来たるべき言葉を導き出していくことしかない。その言葉によって、対岸にいるそれぞれがお互いの意味の彼方から歩み寄るための橋を架け、叶うならば出会う場所を作るための価値を見つけようと努めるしかないのだ。

————————————————

1939年、イギリスの人気歌手ヴェラ・リンが歌った「We,ll Meet Again」は、明日をも知れぬ戦地に赴く若者たちや、彼らが残していく恋人たちに歌われて大流行した曲だ。

〈また会いましょう

どこで、いつかはわからないけれど

それでも、私たちはまた会うでしょう

いつか晴れた日に〉

(対訳=筆者)

この曲は、スタンリー・キューブリック監督で1964年に公開された『博士の異常な愛情(原題=Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)』にも象徴的に登場する。作品のラスト、核戦争勃発の危機に瀕して人類の種の保存を行おうと考えた主人公のストレンジラブ博士がナチスを思わせる「頭脳明晰な男性と、性的に魅力のある女性の選別」を口走り始めるも時すでに遅く、繰り返す核爆発のなか人類が滅亡していくシーンで、この曲が虚しくも美しく流される。

キューブリック一流の虚無感と皮肉たっぷりな演出に、我々は乗るわけにはいかない。幾千の魂を損なうような出来事が起こってしまったことの先に、それでも未だ滅びることなくともに存在している我々は、いつか来るべき言葉の中で対岸にいる他者と真に出会えることを信じて考え続けなければならないのだ。

いつか、晴れた日に。

◇◇◇◇◇

〈著者プロフィール〉

安東嵩史(あんどうたかふみ)

1981年大分県生まれ。

編集者。移民・移動と表現や表象、メディアの関係を研究することを中心領域とする。

2005年以降、書籍や雑誌からVRまでの発行・執筆・展示・企画などを多数手がける。

2017年にTISSUE Inc. / 出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。

ウェブサイトはそろそろ。

・Twitter