電話・睡眠・死都・調布(特別対談・前編)

取材・文=松永良平

夏の終わりに、こんなツイートをした。

〈斎藤潤一郎『死都調布』や、来月出る川勝徳重『電話・睡眠・音楽』といったコミックについて、音楽メディアで取材したり、記事が書けたりしたらいいし、やってみたいなあ。〉

誰に向けたわけでもない、思いあまったライターの自爆ツイートのはずだったのに、不思議なもので、トーチ編集部からすぐに「ふたり(斎藤・川勝)の対談をしませんか?」というご依頼が届いた。マジですか!

そもそも『死都調布』を描いた斎藤潤一郎という漫画家は、多くの読者にとってまったく謎の人だろう。トーチwebに連載をしていたわけだし、ツイッターのアカウントもあるし、雑誌『架空』で作品を発表したり、表紙を描いたりしていた。こないだは銀座の蔦屋書店で『死都調布』の原画展だってあったではないか。しかし、ハードボイルドでジャンクかつ猛烈にインディペンデントで、他の何にも似ていないこんなすごい漫画を描ける男が、2018年のこの世(漫画シーン)に実在するわけない、と、妙な確信を持っていた。

いっぽう、川勝徳重という漫画家もまた、別の意味で謎めいた男だった。初めて会ったとき、まだ二十代半ばで、想像したよりもずっと礼儀正しい若者だったけど、少年のような面影にふとひそむ眠たげで不敵な目が印象的だった。以後、ライヴハウスで、何かのイベントで、彼にはよく出くわした。現在、漫画雑誌『架空』の編集・発行を西野空男氏から引き継いでいる川勝氏は、もともと斎藤氏とおなじく『架空』の同人であり、現在は編集者と作家の立場でもある。川勝氏に感じる謎は、「すべてがわからない」斎藤氏とはまた違い、僕の目の前に見えているひとりの若者が「裡に秘めている」ものだ。たぶん、それは漫画へのとほうもない情熱に起因するものだろう。

そして、ツイートにも書いたように、ビートなのか、グルーヴなのか、それとも漫画表現が不意にたどり着いてしまった世界観なのか、とにかく僕は彼らの漫画に音楽を感じていた。また、名画座に足繁く通う川勝氏はもちろん、斎藤氏も自分の作品のバックグラウンドとして映画の存在が大きいという。聞いてみたい話だらけだ。

彼らは僕だけでなく誰もが今すごく話を聞いてみたい存在であることは間違いないだろう。僕は読者代表としてその立場に立った。というわけで某月某日、小学生の頃、漫画家になりたかった自分の気持ちを思い出し、原稿を持ち込むかのごとき気合いでリイド社の門(自動ドア)をくぐった。

以下はその対談の一部始終。前後編でおそらく2万字くらいです。(松永良平)

ーーーーーーーーーー

■斎藤潤一郎 (川勝徳重とは)何回か会ったことあるけど、ちゃんと話したことはないような気がする。

■川勝徳重 そうなんですよね。『架空』(※川勝徳重が現在編集人を務める漫画雑誌)の同人どうしがそんなに会話をしないんですよ。

──でも、お二人のなれそめというのはあるわけですよね。

■斎藤 最初に俺が『架空』(2010年6月号)に「熱病」って漫画で載ったんです。それが結構褒められたから調子に乗ってたら、その次の号に川勝くんの漫画「本のはなし」が載ったんですよ。それがすごくて、「こいつはライバルだ」と思ってました(笑)

──川勝さんは斎藤さんをどう思っていたんですか?

■川勝 すごい作家だと思っていました。西野空男(漫画家/『架空』の初代編集・発行人)さんとも、この頃よく斎藤さんの話をしていました。西野さんの家に泊まりに行ったときに、ちょうどDorianのファースト・アルバム(『Melodies Memories』)が出た頃で、ファンタジスタ歌磨呂さんが撮った「Morning Calling」のMV一緒に見ながら「これは斎藤さんの世界じゃけんの」って西野さんは言ってましたね。

■斎藤 それ、わかんないな、俺(笑)。そういうのはぜんぜんよく知らないんですけど、『死都調布』を読んでくれた人が結構「これに似てる」とか「あれっぽい」とか書いてくれてるんです。ほとんど知らないものが多くて。

■川勝 参照元が一緒なんじゃないですか? アメリカの西海岸の文化とか。

■斎藤 あー、そっか。その人が作ったときに参照してたものとか、好きなものが、俺と似てるってことなんだね。

──しかし、二人の関係がそんなに密じゃなかったとは意外です。

■川勝 会ってはいましたよね。文学フリマとかで。

■斎藤 俺は文フリって1回しか行ってないですけど、そのときたまたま川勝くんもいて、ちょっと挨拶くらいはしたかな。

──直接の出会いはそこですか。

■川勝 とにかく西野さんとは斎藤さんの話をよくしてました。

■中川敦(トーチ編集部) 『電話・睡眠・音楽』の著者解題にも斎藤さんのことが書いてありますからね。

■斎藤 そうなんですか。うれしいですね。

【『架空 6号』(2010年6月号)】

【「熱病漫画」】

──この2010年に『架空』に掲載された「熱病」が、斎藤さんのデビュー作ということでいいんでしょうか? これ以前には作品はない?

■斎藤 ないです。「熱病」が、初めて原稿用紙に描いた漫画ですから。それまではノートに落書きみたいなのを描いてただけで、漫画家になろうとも思ってなかったですし。

──そうなんですか!

■斎藤 西野さんに誘われたときに「どうせならちゃんとしたのを描こう」と思って、モノローグ主体じゃなくて、動きもあって、セリフもあって、絵的にもおもしろい要素を入れたくて、というふうに自分のなかでハードルを高くして描いてみたら、結構好評だったんでよかったです。

──もともと西野さんとはつながりがあったんですか?

■斎藤 いや、ぜんぜん知らなくて。西野さんがたまたまmixiで俺を見つけてくれて。『架空』を作るときに、いろいろ絵を描いてる人とかにいっぱいメッセージを送ってたみたいで、そのなかのひとりだったんです。「あ、これは、もしかしたら自分の人生を変えられるチャンスかもしれない」と思って。本当にニートみたいなものだったんで(笑)

──漫画を読むのが好きではあったんですか?

■斎藤 それもないですね。映画が子供のときから好きでした。漫画は、まあ、「ドラゴンボール」とか「寄生獣」は読んでましたけど、『架空』に載ってから『ガロ』の漫画とかを見て「おもしろいな」とか思ったりしてました。

──本当ですか? 『架空』に載ってから『ガロ』読んだって、すごいですね。

■斎藤 存在は知ってはいたんですけどね。西野さんと知り合って、ちゃんと読むようになって、「あ、いいな」と思うようになりました。

──かたや、斎藤さんの「熱病」を読んで衝撃を受けた川勝さんは、むしろ生粋の漫画読みだったわけじゃないですか。

■川勝 漫画オタクでしたね。「熱病」を読んだときは18歳でした。でも、本当に「熱病」はすごかったんですよ。最初から作品の解説が雑誌に載ってたんですから。

■斎藤 西野さんと斎藤種魚(漫画家)さんって人が対談してくれてましたね。

■川勝 斎藤潤一郎さんは謎の新人でしたね。絵も見たことない感じだし、動きもみんな変なんですよね(笑)。話もよくわからないし。

──しかし、あらためて「熱病」を見ると、すごいですよね。すかすかだけど異様な迫力だし、セリフがそのまま擬音のように描いてあるコマとか。

■川勝 なんかヤバいもの見ちゃった感じがするんですよ。

■斎藤 今見るとすごくわかりにくいですよね。この後、西野さんが4ページくらい感想とアドバイスを書いた手紙を送ってくれました。「登場人物の見た目がわかりにくい」とか、いろいろ書いてあったんですけど、そのなかで一番参考になったアドバイスが、「印象的なコマがひとつの作品にひとコマあったほうがいい」というもので。その頃はまだ背景とかも描けなかったんで、それからは一生懸命努力して背景も描くようにして。だから、いまこの本(『死都調布』)があるのは西野さんのおかげなんですよ。

──ストーリーは考えてはあったんですか?

■斎藤 ストーリーも考えてないかな? どうだったかな。描いてたときの気持ちを思い出せないんですよ。

■川勝 mixiとかに書いてるコメントも暴力的で、斎藤さんは怖い人だって思ってました。

──すこしさかのぼって斎藤さんの半生を聞いてもいいですか? 映画を子供の頃からよく見ていたという話でしたが。

■斎藤 そうですね。子供の頃はアメリカにいて。3歳から5歳まで、父親の仕事の関係でシリコンバレー(カリフォルニア州サンノゼ)に住んでたんですよ。そこにドライヴインシアターがあって、あそこで映画を見たのをよく覚えてますね。『クジョー』(1983年)っていうスティーヴン・キング原作のホラー映画があって。狂犬病になった犬が人を襲うやつ。あれがすごく印象に残ってるんですよね。物心ついてからの最初の映画の記憶が『クジョー』。だから怖い映画が今も好きですね。『死都調布』にも犬がよく出てきますけど、犬が好きなんじゃなくて、怖いから出したんです。

──『クジョー』から始まった映画の記憶。すごいです。他にはアメリカ時代の記憶はあります?

■斎藤 楽しかったなっていう記憶がありますね。差別された記憶もないし、むしろすごくかわいがってもらってましたね。幼稚園も日本人が通うところじゃなくて、アメリカ人と一緒のところでした。アルファベットを覚える授業で、「A」が「apple」、「B」が「bird」とか絵が描いてあるんですね。俺、骸骨がすごく好きで、そしたら「S」を骸骨の「skeleton」に変えてくれたんですよ(笑)

■川勝 その頃に骸骨が好きだったんですか(笑)

■斎藤 そう。だから、そのときの楽しかった記憶を追い求めて今も漫画を描いてるようなところはあります。

──5歳で日本に帰国したということは、斎藤さんの年齢(38歳)からすると、80年代半ばくらいですね。その後も映画は見ていたんですか?

■斎藤 そうですね。父親が映画が好きなんで、毎週レンタルビデオ屋さんに行ったり、話題の映画は見に行ったり。だから自然と映画好きになって、漫画は読まない子供でしたね。『少年ジャンプ』も買ったことなかったかな。でも、「ドラゴンボール」はすごく好きで、絵を真似て描いたりしてました。中2のときに自己紹介で「『ドラゴンボールZ』が好きです」って言ったら、みんなに受けたみたいで「Z」ってあだ名がつきました(笑)。下級生まで俺のことを知ってて、学校中から「Z!」って呼ばれてました。呼ばれて振り向くと下級生がいて、「わー!」って逃げるんですよ。からかわれてたんです。

この頃は、怒りっぽくて、すぐキレる子でしたね。他の子を殴ったり、ガラスを割っちゃったりしてました。今考えると恐ろしいですけど……。でも、不良ではないんですよ。煙草吸ったり、群れたりはしなかったし。簡単に言うと、俺はいじめられてたと思うんです。いじめられてるけど、殴り返す、みたいな子でした。

──その頃は、どういう映画を見ていたんですか?

■斎藤 シュワルツネッガーですね。『ターミネーター』とか。あんまり人に伝わらないけど、「め・た・り・っ・く・て・い・す・と」(『架空』13号/2012年6月)は、『ターミネーター2』のイメージなんですよ。

■川勝 あれ、すごい好きです。

■斎藤 今見ると恥ずかしいな(笑)。タイトルがダサいんですよ。80年代のダサい田舎の喫茶店みたいな感じが、このときはいいと思ったんですけど。これは恥ずかしいんで、単行本とかには入れたくないですね。

■川勝 いや、「め・た・り・っ・く・て・い・す・と」も、僕たちの界隈では話題作でしたよ。ここから絵もすごく丁寧になってますし。

──確かに。

■斎藤 そこは西野さんの言うことをちゃんと聞いてやってました。

【「め・た・り・っ・く・て・い・す・と」】

──画面の構図とかも頭で考えた感じがなくて、ぱっと画面構成をとらえて描けるのってやっぱり映画の影響なのかなと思います。

■斎藤 そうですね。ビートたけしさんがインタビューで言ってたんですけど、最初に映画を撮るときに、どう撮ったらいいのかよくわからなかったそうなんですよ。だけど、周りのスタッフがベテランばかりで、彼らから受けたアドバイスでよかったのが、「後から使うかもしれないから、空とか風景とか撮っとけ」って言われたことで、それを編集のときに入れたらいい感じになった、っていう発言をよく覚えてて。その影響で、何でもない物とか風景だけの絵とかをよく使いますね。ムード作りというか、テンポをうまく調整するために使ってます。

──ペンはどういうのを使ってるんですか?

■斎藤 今もおなじなんですけど、無印良品のペンで0・38ミリってやつです。

──この作品ではスクリーントーンも使ってますね。

■斎藤 このときは使ってましたね。これがモアレになっちゃったんで、それからはもう使ってないですね。どのトーン使ったらモアレになんないのか、よくわかんなくて。

■川勝 いや、普通はモアレにならないんですよ。たぶん、僕がミスったんです。

■斎藤 え? どういうこと?

■川勝 これ、原稿をスキャンして編集したのは僕なんです。これはミスです。

■斎藤 そうなんだ。じゃあ、今度から使おうかな。俺、スクリーントーンが使えないから、背景を斜線で描くようになったんですよ。

──ああ! そうなんですね! この濡れた毛みたいなめちゃめちゃ印象的な斜線。

■斎藤 これ(斜線)が好きなわけじゃないんです。でも、いつの間にか自分の作風のひとつになったから、結果的にはよかった。川勝くんのおかげだったのかもしれない。

──今、話にも出ましたけど、川勝さんがこの時期から編集にも関わっているんですよね。

■川勝 13号で編集に関わり始めて、全部作るようになったのは14号(2015年)からです。

──当然、そこで川勝さんの大好きな斎藤さんには編集人として声をかけるという流れで、関係性がこれまでとちょっと変化しますよね。

■川勝 あんまり変わらないですね(笑)。僕は斎藤さんのファンだから、勝手にこういう特典冊子(『架空』14号の渋谷SPBS特典として制作された『VIVA!! 斎藤潤一郎』)も作ったりしました。

■斎藤 これは、びっくりした。

■川勝 表紙は斎藤さんがツイッターにアップしてた自撮り写真です。「これだ!」と思って、勝手に信藤三雄さんみたいにデザインしました(笑)

──こういう冊子を作ったら、編集人・川勝徳重としては斎藤潤一郎こそイチ押しの作家だということになりますよね。

■川勝 最初からそうですよ。

──音楽的に言うと、まだシングル盤しか出してない謎の新人アーティストをドーンと紹介しちゃうノリですよね。

■川勝 そうですね。

■斎藤 本当に勝手に出してるんですよ(笑)

■川勝 許可とかもらってないですね。一応、本人インタビューはしましたけど。

■斎藤 電話だったよね。いきなり電話かかってきて話した内容が載ってた。

■川勝 勝手に載ってるっていうのがサグくていいなと。ブート盤みたいで。

【『架空 14号』】

【VIVA!! 斎藤潤一郎】

【「イン・ザ・クソスープ」】

──『架空』14号では斎藤さんの新作「イン・ザ・クソスープ」が掲載されてます。2010年にデビュー作があって、その後、年に1作ペースではあったものの、12年の「め・た・り・っ・く・て・い・す・と」から15年の「イン・ザ・クソスープ」まではすこし間が空いてるんですよね。

■斎藤 「め・た・り・っ・く・て・い・す・と」も2011年の初めくらいには描いてて、渡してからだいぶ時間が経ってから載ったんです。(初期の作品は)だいたいおなじくらいの時期に描いてて。そこからはあんまりページものを描かないで、1ページ漫画を描きだしたんです。2013年くらいから。

──ツイッターで毎回発表されて、『死都調布』の巻末や、特典冊子『NIGHTHAWKS』にまとめられた作品群ですよね。

■斎藤 短い漫画をテーマを決めて1ページで描き始めてみたら結構いいのができるようになってきて。そのときから、今の作風により近づいた感じです。世界観というか、アメリカの昔の感じというか。

──こういうスタイルで描くときも、即興だったんですか?

■斎藤 何も考えずにひとコマ目を描く場合もあるし、何か思いついたことを途中のコマくらいに描いて、そこに合わせて始めと終わりを描いていくとか。そういうのをコンビニの夜勤中に考えて描いたりしてましたね。

あるときから、それまで描いてた漫画がちょっといやになっちゃったんです。ちょっと媚びてたというか、「漫画らしくしよう」っていうところが自分のなかにあった。そういうのとはもっと違うものを描きたいという思いがあったんです。人からどう思われるかはあんまり考えてなかった。

──そこからまたストーリー漫画に戻ってくるきっかけは何だったんですか?

■斎藤 きっかけというか、川勝くんから「また『架空』に描いてほしい」という依頼がきて、それで「イン・ザ・クソスープ」を描きました。

■川勝 『架空』の14号は、昔から描いててくれた人には声をかけたので、その一環です。ただ、電話で斎藤さんにインタビューしたとき「誰も僕の漫画なんか求めてないから」って言ってたから、「何を言ってるんだ!」という気持ちでしたね。

──でも、斎藤さんを何とかフックアップしたいとか、そういう気持ちもあって?

■川勝 いや、そういうことをしたいという気持ちは僕はあんまりないんです。ただ、斎藤さんの新作が『架空』に載ってなかったらクソだろう、と思って頼んだんです。

■斎藤 それで雑誌の一番最初に載せてもらって。

■川勝 雑誌の流れってすごく気にするんで、これ(「イン・ザ・クソスープ」)は最初に載ってるべきだと。後ろに載ってるからダメとかじゃなくて、雑誌のイントロとして最高に映える気がしました。

──その感覚が『死都調布』の単行本にも活かされてて、見返しや目次の前にいきなり「イン・ザ・クソスープ」で始まるという、この構成も本当に最高です。

■斎藤 自分の中で気に入ってる作品としても、ここからですね。

──「イン・ザ・クソスープ」の前段階として、1ページ漫画にフィルムノワールというかパルプフィクション的なモチーフが現れたのは、今にして思うと、なぜだったんでしょう?

■斎藤 その頃にちょうどハワード・ホークス監督の『暗黒街の顔役』(1932年)を見たんですよ。それがすごいおもしろかったから、ああいう感じに描きたいと思って。でも、ギャングの世界とかよくわかんなかったからそのままは描けなくて、仕方なく雰囲気だけ真似してみたんです。あとは、ヒップホップを聴きだしたことかな。

──え? 本当ですか? それもおなじくらいの時期に?

■斎藤 そうですね。ヒップホップの人たちって自己肯定がすごいじゃないですか。「俺はこう思う」ってラップしてる本人の声で言うことって、すごく勇気がいると思うんですよ。そういうのに影響されたのは大きいです。『死都調布』はヒップホップを聴くようになってなかったら描いてないですね。

──ちなみに、日本語ラップですか?

■斎藤 日本語ですね。聴き始めたのは最近で、ここ5年くらいなんですけど。

──具体的なきっかけになったラッパーとか作品はあるんですか?

■斎藤 園子温監督の『TOKYO TRIBE』(2014年)を見てからです。そこで初めてラップをちゃんと聴いて、「こんなにかっこいいものなんだ」と思ったんです。

■川勝 前から聴いてて、また再燃したんだと思ってました。

■斎藤 音楽のひとつとしてはちょくちょく聴いてましたけど、そんなにどっぷりとはハマってなかったんです。

■川勝 木下竜一(漫画家/『幻燈』や『架空』に作品を発表している)さんとツイッター上でヒップホップの話をしてたじゃないですか。

■斎藤 そこは俺のなかですごく大事なんだよ。木下さんは俺よりぜんぜん前から聴いてるし、木下竜一という人がいなかったら、『死都調布』はない。そもそも「C-Town」って言い出したのが、木下竜一なんだから。

──そうなんですか!

■斎藤 練マザファッカーの「N-Town」を真似して「C-Town」って言い出したのが、木下竜一なんです。

──漫画家としての画風はぜんぜん違うのに、ヒップホップで通じ合っているのがおもしろすぎます。

■斎藤 それまではお互いフォローしてるだけで話したことなかったのにツイッターで俺がふざけてヒップホップのことをつぶやき出したときから話すようになったんです。

■川勝 メンバーもいろいろいましたよね。

■斎藤 ヒップホップ・クルーですね。みんなが実際に集まったことは一回もない。ツイッター上だけです(笑)。だけど、ツイッター上のおふざけから、ここ(『死都調布』)までなっちゃうんですよ。

■川勝 1ページ漫画もツイッターで発表したから受けたんですよ。『架空』は隠密な存在だし、むしろ逆に知られてないんです。

──しかし、こうして話を聞いていくと、ハワード・ホークスと日本語ラップ、そして『架空』とツイッターが掛け合わさって「イン・ザ・クソスープ」が生まれ、ついに『死都調布』の連載へと至るという。すごい流れです。

■斎藤 そこも中川さんからツイッターのメッセージで依頼がいきなり来て。いきなり、ですよ?(笑)

■中川 そうですか? 僕としては、いきなりではなかったです。3年前に『架空』14号で「イン・ザ・クソスープ」を読んで、「これはひどい!」と驚いたんです。斎藤さんのストリートで鍛え上げられたキャリアを象徴する作品だと思いました。この野蛮で反抗的な作風は商業出版としてこそ世に問われるべきだとずっと思っていましたから。

■斎藤 いや、キャリアなんてないですから(笑)。でも、連載の話はうれしいけど、自分にできるのかな、って思いましたね。

■川勝 (斎藤は)依頼しないとあんまり描かないですよね。

■斎藤 自分からは描けない、ですね。

■川勝 僕たちはいつも「斎藤さんも160ページくらい作品が溜まったらいつでも単行本出すのに」って言ってたんですよ。

──じゃあ、まさにこの連載の依頼は最高のタイミングだったんですね。

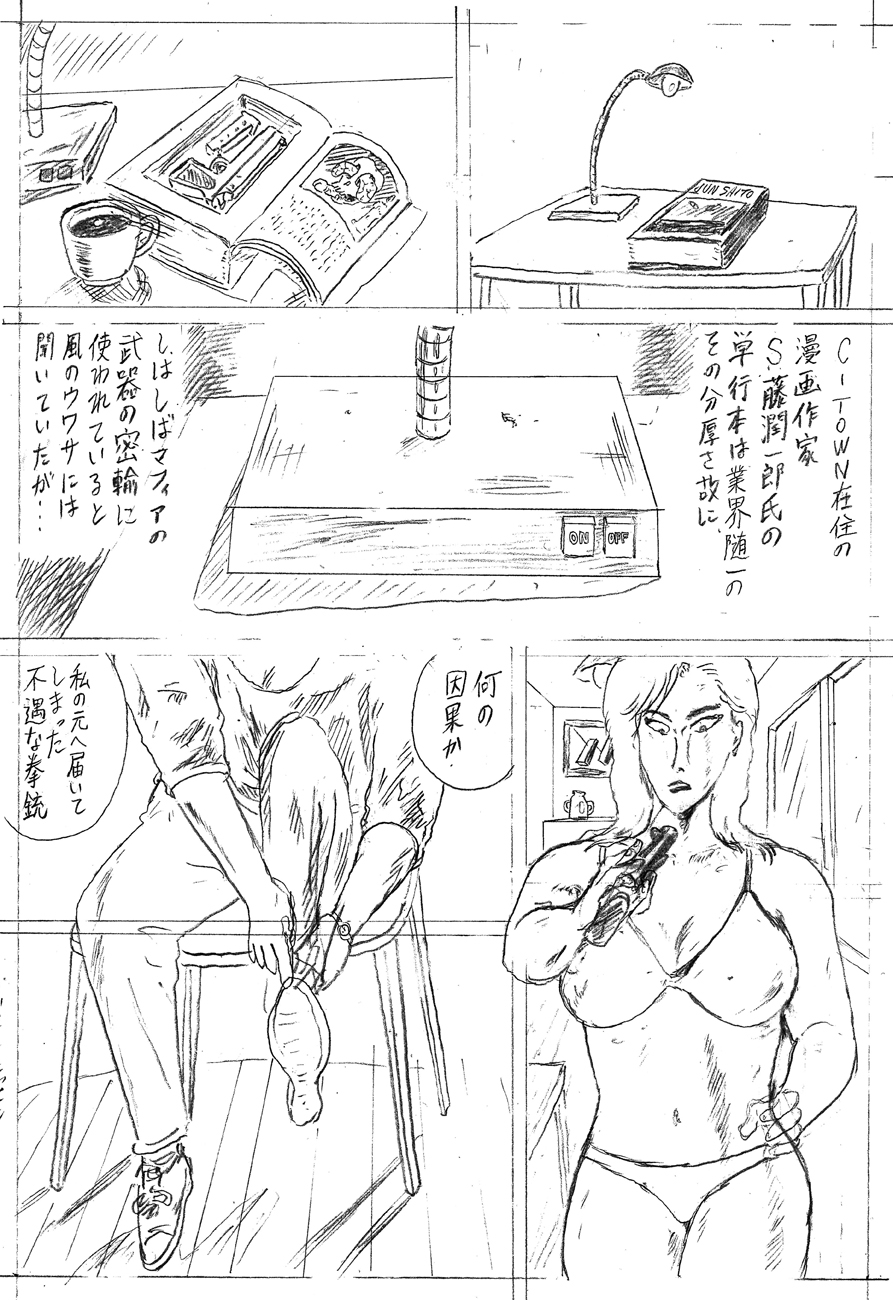

■斎藤 ただ、一話目の「指」は、「イン・ザ・クソスープ」を描いた後に、また『架空』に頼まれたときにあわてないようにと思って、ネームみたいなものは用意してたんですよ。トーチから依頼が来たときにも、その下書きみたいな原稿を持って行ったんです。

■中川 覚えてます。この感じで短編連作として定期的に描き継いでいけばすごい作品になるし、斎藤さんはそれができる「体力」のある人だと確信しました。

■斎藤 中川さんが「これを一話目にしましょう」って言ってくれて。だから一話目は簡単に描けたんです。用意してたから。

【『死都調布』連載準備期間中の下書き】

──連載にあたって、タイトルとなった『死都調布』という、この強烈なワードはどこから? 見たことない四文字熟語で驚きました。

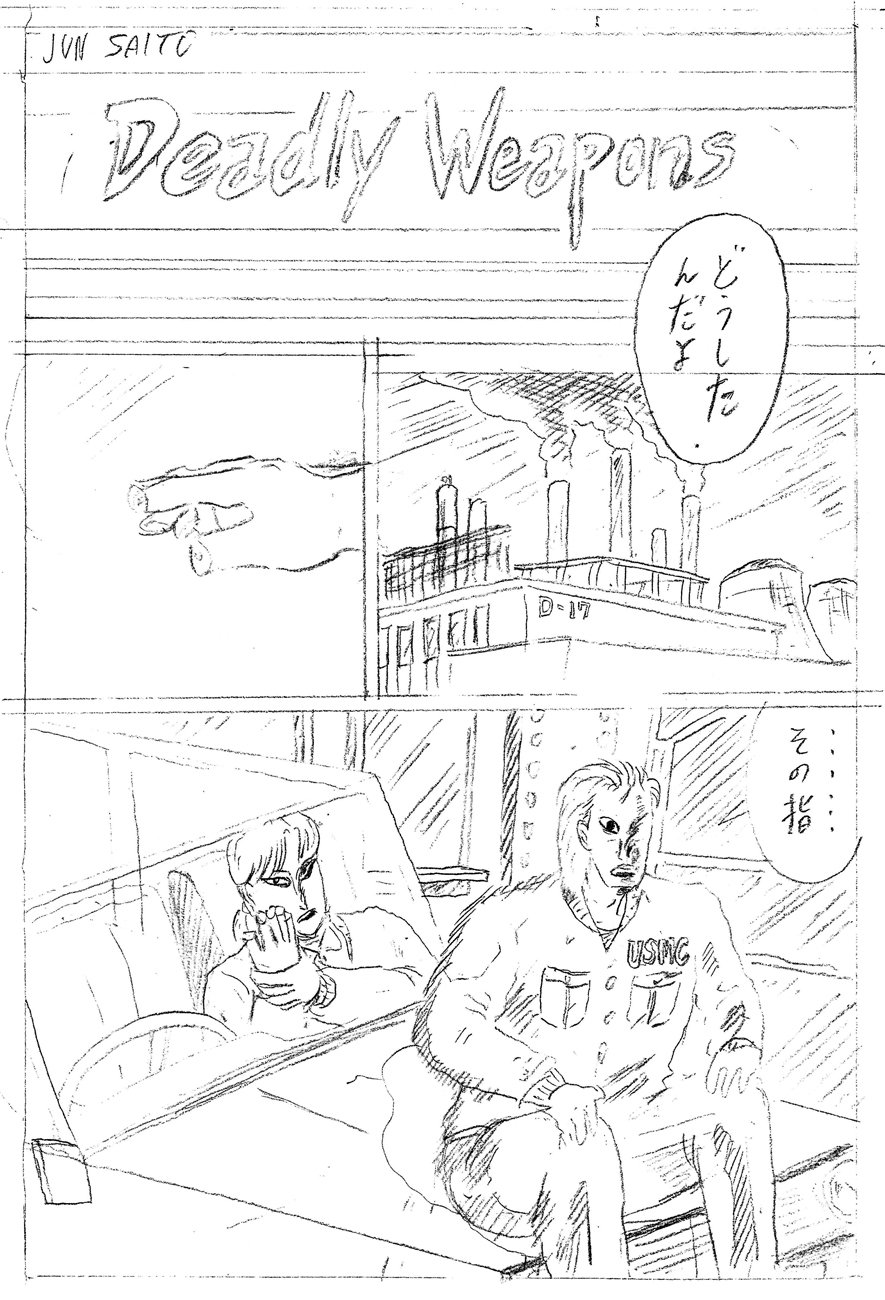

■斎藤 「Deadly Weapons」(『架空』15号/2017年)を描いたときに、「死都調布」ってタイトルにしようか迷ったんです。その言葉は、パッと思いついただけなんですけどね。

■川勝 「死都ポンペイ」ってのはありますけどね。

──でも、そこに「調布」を合わせていくことで浮かび上がる妄想の景色がすごい。「調布? そうかも!」って思っちゃうんですよ。もっと「死都」に合う街のチョイスもあったと思うし。

■斎藤 まあ、これで調布を知った人もいるかもしれないですしね。

■川勝 いや、もっと調布は有名ですよ(笑)。でも、何かありそうだけど語られなかった街じゃないですか。水木しげる、つげ義春がいた街なのに。

──『死都調布』にあるのは、「バットマン」の「ゴッサム・シティ」感というか。

■斎藤 自分のなかには「街を描いてる」という感じはなくて、ただタイトルについてるだけなんです。まんまとみんなだまされてるな、って(笑)

■川勝 みんなわかってますよ。調布ってこんなじゃないもの(笑)

■斎藤 調布の駅前はぜんぜん違いますけど、自分の家の周りの団地とかには、わりと近い風景はあるんですよ。

──リアルとファンタジーが最高の状態で交わると、漫画の調布が現実の調布を飛び越えていくんですよ。

■川勝 「死都調布」の「調布」って匿名性ありますよね。板橋でも成り立つだろうし。

──ひとつ聞きたかったんですけど、銀座の蔦屋書店で『死都調布』発売前に原画展が開催されましたよね。あれはどういう仕掛けなんですか?

■中川 仕掛けというか何というか、銀座蔦屋書店のコミック担当の方が、連載が始まってすぐ「これはすごい作品なので「ぜひ一緒に何かやらせてください」と声をかけてくださって。それで実現したんです。

■川勝 「リイド社の政治力が」って、まことしやかに言われてましたけど(笑)

■斎藤 このことはちゃんと宣伝しないと。「政治力じゃない」って(笑)

■川勝 「ピストルで脅した」とか書いたらいいんじゃないですか?

(後編に続く)

◆お知らせ◆

-

「この作品にふさわしい言葉をようやく思い出しました。ヌーヴェルヴァーグ。それです」(小西康陽)

ひとり暮らしの女性の日常と東京の夜景を通して現代の時間の流れを切り取った表題作ほか、龍になろうと修行した男がウナギになって食われる「龍神抄」、赤塚不二夫の満州引き上げ体験を絵物語にした「赤塚藤雄の頃」、藤枝静男や梅崎春生の短編を漫画化した「妻の遺骨」「輪唱」など、新時代のリアリズムを切り拓く1+13編を収録。