編集部より

編集長・中川

みなもと太郎、さいとう・たかを、平田弘史が亡くなったのが2021年だった。その謦咳に接することが叶い、漫画の仕事をする上で力強い指針となってくれた巨匠たちが一人また一人と去っていく寂しさと心細さは自分でも驚くほどだった。この時期はパンデミックの不安と混乱が頂点に達しつつあっただけでなく、それまで共に働いてきた仲間たちが転職により次々と編集部を去っていった時期でもある。翌2022年にロシアのウクライナ侵攻が始まり、そこから2年と経ずに2023年パレスチナ・イスラエル戦争の虐殺が始まる。いつの間にか鬱と差別と分断の言葉に乗っ取られたSNSを眺めながら、私は何もできず、かといって居直ることもできず、ただひたすら焦慮に濡れ陰鬱な気持ちを深めていった。今のこの世がディストピアでなければ一体何だというのだ……と。

「新里堅進」の名前を知ったのはそのような折であった。山田参助さんが作品のリアリティと描線の素晴らしさを教えて下さり、それとはまた別のアプローチで今度は安東嵩史さんから評伝と選集の具体的な企画提案を頂いた。いくつかの作品と、藤井誠二氏による評伝の草稿を読み進め、作品に描かれる「地上戦」の凄惨さに言葉を失い、この作家を知らずにきた自分を恥じた。そして『雲流るるいやはてに』の最後のページで、私ははっきりと目が覚めた。

木よのびるな

草よしげるな

世界の人々が

この惨状を

見届けるまでは

私はこれが誰の声か一瞬わからなかった。主人公の悲痛な祈りであり、犠牲者たちの無念の思いであり、ナレーションを用いた反戦の決意表明であることはわかるのだが、幾重にもなったこれらの声の向こうに、私は一人の人間の立ち姿を確かに見たのである。それはたった一人で地獄の殿(しんがり)を守り続ける作者の決然たる立ち姿であった。この人はきっと世界の人々が“ひとり残らず”この惨状を見届けるまで“本当に”そこに立ち続けるつもりだ。世を憂い、孤独と諦念のゆりかごで微睡んでいた私は頬を打たれた思いだった。

評伝著者の藤井さん、編集の安東さんをはじめ、多くの方々の力が結集した取り組みである。トーチでは今後、新里堅進の作品群とともに、多角的かつ緻密な取材に基づいて記された評伝、解題、多くの人から寄せられた推薦コメントなどを掲載していく。

この企画をトーチの「戦後80年特別企画」と位置付けた。表記を「戦後80年」とすべきか「終戦80年」とすべきか迷ったが「終戦」という表記には違和感があった。新里堅進を見よ。終わったことなど一つもない。

2025年、五濁悪世に胸を痛め、力を殺がれ、それでも正気を保とうとする人々にこの企画が届くことを切に願う。

◆お知らせ◆

-

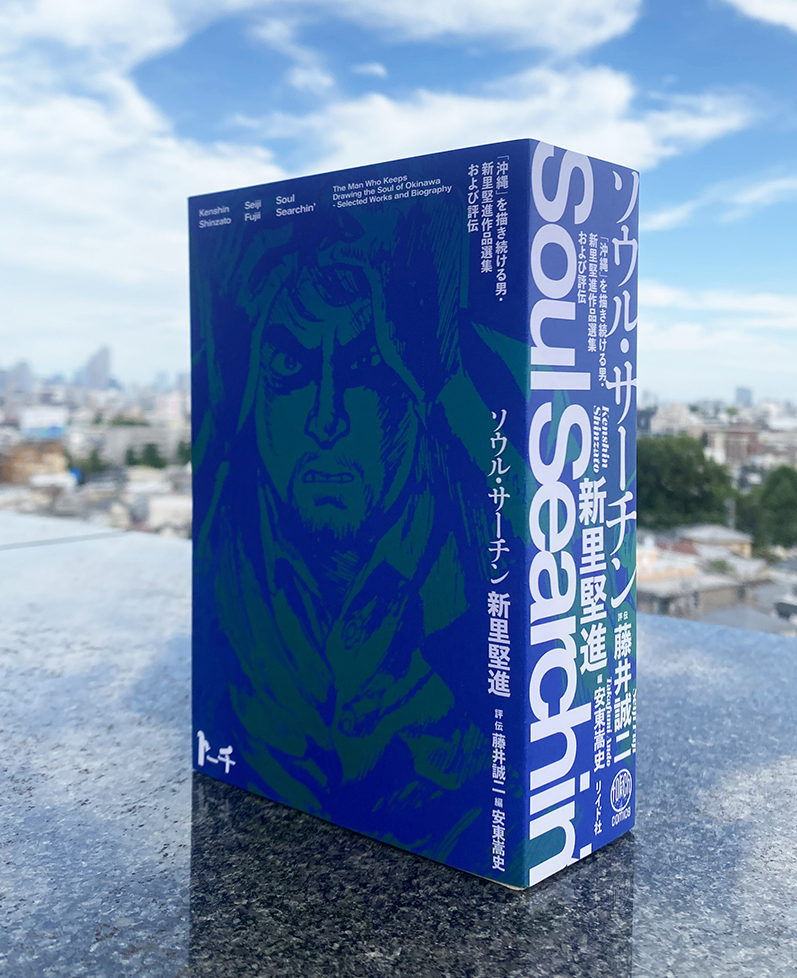

「沖縄で、沖縄を描く」ことに人生を捧げてきた漫画家・新里堅進ーーその鬼気迫る作品群と半生

沖縄を代表する劇画家・新里堅進は、1978年『沖縄決戦』でデビュー以降、沖縄戦をはじめ沖縄の歴史・文物を描き続けてきた。

極めて多作であるが本土では数作が刊行されたのみで、その50年の画業のほとんどを「沖縄で、沖縄を描く」ことに捧げてきた。

戦後80年。いまだ世界では戦争の惨禍やまぬ中、戦後生まれのひとりの人間が取り憑かれたように描き続ける「地上戦」とはいったい何なのか……戦後の沖縄文化史、そして日本漫画史におけるミッシング・ピースとも言うべき新里の人生とその作品を通じて問い直す戦後80年特別企画。