藤井誠二「はじめに」

藤井誠二

軍人・民間人合わせて二十万人以上の命を奪った沖縄戦の翌年、灰塵に帰した沖縄の地で生を享け、沖縄で育ち、沖縄で一筋に戦争や歴史、文化や芸能を切れ目なく描いてきた“全身漫画家”新里堅進の物語である。

一九四六年生まれの新里は現在、沖縄では最もキャリアの長い漫画家である。一九七八年に県内の出版社から刊行した『沖縄決戦』(*1)の上下巻が話題となり、その後長らく「琉球新報」の夕刊に数々の作品を連載してきた。現在は描き下ろしの単行本を数年に一度発表する。仕事の量は時期により増減があるが、デビュー以来、筆を休めることなく五十年以上、描き続けている現役作家なのである。

だが、一般的な知名度はキャリアと比例しない。琉球新報以外にも県外の出版社や、東京の出版社からも多数の単行本を刊行しているが、全国ではおろか、沖縄県内ですら新聞連載に馴染んでいた世代を除いてはほとんど知られていない。一方で、沖縄県内外の漫画家、とくに戦記ものと呼ばれる漫画を描く作家やマニアの中では崇拝すらされてきた。

私と新里が知人の紹介で初めて顔を合わせたのは、二〇二三年の秋口だった。沖縄の漫画界に新里堅進という、幻の巨匠ともいえる人物がいることを知ってはいたし、近年は寡作になっているが作品にも触れてきた。私はいわゆる「漫画読み」ではないが、その作画力と構成力等にいつも度肝を抜かれてきた。丹念な戦跡取材や沖縄戦の生存者たちへの聞き取りを反映させながら、それを単なる沖縄戦の「絵解き」にすることなく、自分の表現として昇華させていく奔流のごとき想像力にも驚かされる。今ふうにいえばまさに、「神」。

その「神」はどんな人生を歩んできた人物なのだろうという興味は常にアタマのかたすみにあったのだが、いざ対面してみると、あらわれたのはのっそりとした、無口で、人見知りが激しそうな老人だった。それでいて不思議と枯れた印象はなく、むしろ創作へのエネルギーを全身に横溢させており、その覇気がこちらにも伝わって圧倒されるほどだった。

それは私が、新里堅進という老漫画家に惹き付けられたということだった。体験者の話や史実をもとにした沖縄戦の劇画を軸としながら、完全なフィクション、沖縄芝居をベースにした作品、琉球王国時代の偉人伝など、単行本未収録のものも入れれば百点近い作品を休むことなく描き続け、八十歳を間近にしていまも次の構想を練っているこの人物のことをできるだけ深く知りたいと思った。 二〇二四年の六月二十三日、沖縄における「慰霊の日」(*2)に、三巻からなる新作『ヤンバルの戦い ー国頭支部隊顛末記ー』(*3)の刊行が始まると聞いた私は、すぐさま新里に取材の申し込みをした。

孤高の“全身漫画家”として生きてきた新里の話の随所から、その人間としての側面を垣間見た気がしたからだ。何より、デビューから五十年が経った今、この沖縄の伝説的な漫画家が再評価されなければならないという思いも、私の背中を押した。

那覇市内にも拠点を持つ私は、それから月に一度か二度のペースで新里に会い続けた。新里という人を知るにつれ、「漫画を描く」こと以外はすべてどこかに置いてきたようなその内面のカオスも知っていくことになり、だんだんと孤独な漫画家の像が私の中で立ち現れるようになった。沖縄を描くために生れてきた希有な人物のぽつねんとした後ろ姿はしかし、力強く宿命を背負った強靱な意思を感じさせるものでもあった。

インタビューはだいたい一回につき九十分ほどだった。それぐらいの時間が経つと、新里はそわそわし始め、仕事部屋に戻って漫画を描くことや、構想を練ることに没頭したくなるのだった。だから、短時間のインタビューを重ねた。

そして、案の定、口数が少ない御仁だったので、彼のくちからはあまり友人や知人の名前が出てこなかった。そこで私は、彼をよく知るであろう人物にあたりをつけて取材を申し込み、数珠つなぎ的に会っていった。そして、その相手から聞いた話を新里にぶつけると、ようやく「ああ、その人とはね……」といった具合で話が始まるのだった。

そうやって私は新里の人間関係相関図をアタマの中で描き、故人以外にはすべてコンタクトを取り、インタビューをおこなった。取材を断られた人はわずかだった。その非合理的ともいえるプロセスを私は面倒に感じたことはなく、むしろ楽しんだ。新里の中で渦巻いているカオスは私をさまざまな横道に逸れさせてくれ、多くの発見をもたらしてくれたからだ。

並行して、古書店などで過去に単行本化されたものの現在は絶版となっている新里作品をできる限り蒐集し、新里ワールドにどっぷりと浸かった。単行本化されていない作品も多数あることを知って、それならばと新聞連載の作品やミニコミの類まで目を通すために沖縄県立図書館に日参し、ほぼ丸一日、新里のデビュー前後から約四十年分の新聞の縮刷版などをめくっては連載や単発掲載の作品を探す作業に、のべ数か月を費やした。新里は自分の仕事に関して、時期も作品名もうろ覚えということがかなりあったので、その確認作業には膨大な時間と集中力が必要だったが、その結果、おそらくほぼ完璧と思われる新里の仕事リストが仕上がった。

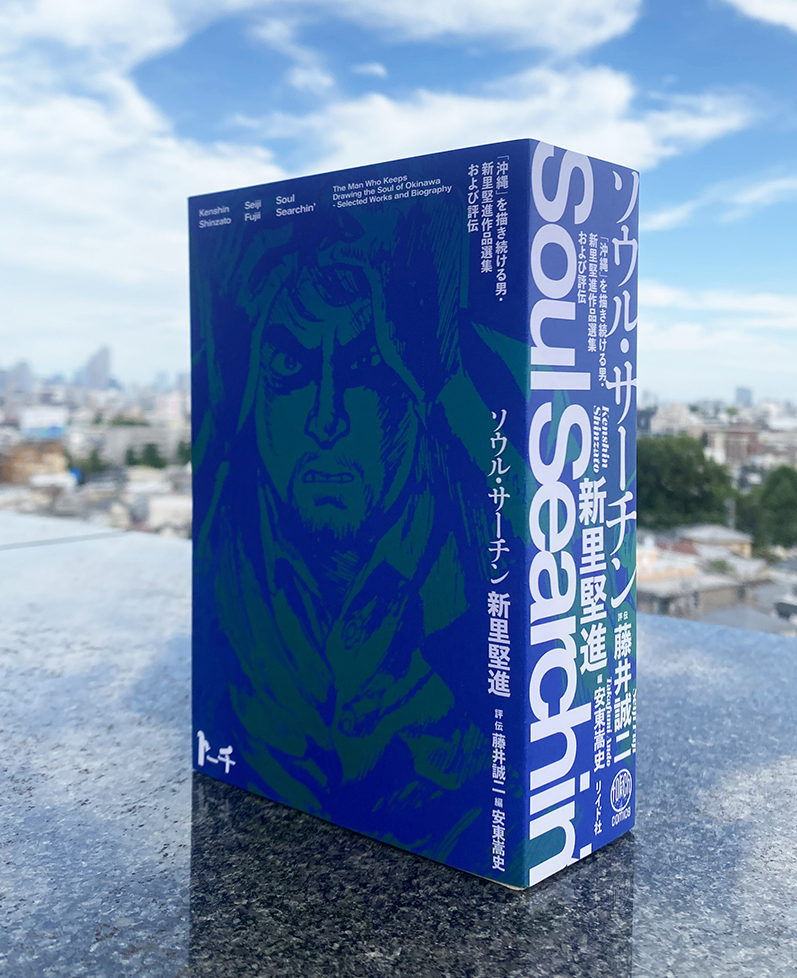

本書はそうした過程を経て私が書き下ろした新里の評伝と、すでに絶版になっている新里の作品から抜粋したものをサンドウィッチのように交互に収録してある。書籍化を考えるにあたって文字だけでは新里の画の凄味が伝わらないと思い、新里の絶版になっている作品と、私の書き下ろす評伝を組み合わせる、つまり共著の案を早い段階で申し出た。新里が「それはいい案ですね」と快諾してくれたときは、胸をなでおろした。

収録作品の詳しい解説は各パートをご参照いただきたいが、新里堅進という老漫画家の人生の断面とその作品を合わせ鏡のようにすることで、その画の力を味わうことができると同時に、漫画家として、そして「戦後沖縄」とほぼ同じ時間を生きてきたひとりの人間としての存在をより立体的に示すものになっているはずだ。

沖縄戦の惨禍から、今年で八十年が経過する。その期間とほとんど同じだけの長さを生きてきた新里の人生は、まさに沖縄の戦後史の一断面でもある。その時間軸を過去へとたどっていくことで、新里という漫画家の中で、そして沖縄を生きる人びとの中で、いまだに連続し、終わらぬ沖縄戦の傷の疼きがあることを照射できれば幸いである。

ーーーーーーー

(*1)

『沖縄決戦』(前・後編)月刊沖縄社、一九七八年。

(*2)

一九四五年六月二十三日、沖縄戦の司令官であった日本陸軍第32軍の牛島満司令官と長勇参謀長の自決によって日本軍の組織的抵抗が終結。沖縄ではこの日を「慰霊の日」と定め、休日としている。この日には県内で沖縄戦全戦没者追悼式が行われるほか、平和を願うさまざまな催しが行われる。一方、牛島中将の自決後もそれを知らぬままの将兵による局地的な戦闘行為は続いていたため、司令官の死によって「終結」とすることには懐疑的な意見もある。最終的に沖縄の日本軍が降伏したのは九月七日である。

(*3)

『ヤンバルの戦い ー国頭支隊顛末記ー』(石原昌家監修、琉球新報社)。本書発売時点で全三巻のうち二巻が刊行済。

ヤンバルの漢字表記は「山原」であり、「山々が連なり、鬱蒼とした森が広がる地域」といった意味の言葉で、おおむね沖縄島北部に広がる原生林地域を指す。国頭郡全域から、人によっては名護市も含んだ地域を指して使われる。かつては恩納村、金武町、宜野座村といった北中部についても「ヤンバル」と呼ぶ人がいた。

こうした範囲のバラつきに関しては、作家の目取真俊が著書『沖縄「戦後」ゼロ年』(NHK出版、二〇〇五年)において、〈今ではウチナンチューも抵抗感なく「ヤンバル」という言葉を使っていますが、北部地域を指す「ヤンバル」という言葉には、もともとは差別的な意味が含まれています。首里を中心とした那覇から見れば、「ヤンバル」というのは山に囲まれた野蛮な田舎で、「ヤンバラー(ヤンバルの人)」という言い方には、侮蔑的な響きがあります〉と記述しているように、「ヤンバル」はかつては差別的なニュアンスを含んで使用される場面も多かった。単に「都から離れた山がちの地」といったニュアンスの言葉であるため明確な地域定義とイコールではないことが理由であり、また戦後の開発によって原生林地域が縮小していっている現状も反映していると考えることができる。

◆お知らせ◆

-

「沖縄で、沖縄を描く」ことに人生を捧げてきた漫画家・新里堅進ーーその鬼気迫る作品群と半生

沖縄を代表する劇画家・新里堅進は、1978年『沖縄決戦』でデビュー以降、沖縄戦をはじめ沖縄の歴史・文物を描き続けてきた。

極めて多作であるが本土では数作が刊行されたのみで、その50年の画業のほとんどを「沖縄で、沖縄を描く」ことに捧げてきた。

戦後80年。いまだ世界では戦争の惨禍やまぬ中、戦後生まれのひとりの人間が取り憑かれたように描き続ける「地上戦」とはいったい何なのか……戦後の沖縄文化史、そして日本漫画史におけるミッシング・ピースとも言うべき新里の人生とその作品を通じて問い直す戦後80年特別企画。