土の上 6

宮崎信恵

父を乗せた国際列車は、翌朝にモスクワ駅に到着した。モスクワーハバロフスク間は、往路とは違って飛行機で飛んだ。ハバロフスク空港からは新潟行きの便が出ていた。乗客は父と二名の中年アメリカ人だけだった。

新潟から四年ぶりに東京に帰った。物価が高くなっていること以外には大きな変化は感じられなかった。むしろ大きな変化は自分自身の中で起こっていることに気付いた。

父は日本へ帰ったらまず魚の刺身を食べたいと願っていた。しかし、久し振りに口にしたそれは期待していたものとは全く違う味がした。父の味覚は変化していた。また、自分ではまともに日本語を話しているつもりでも、まるで外国人が日本語を話しているみたいで不自然だ、と言われてショックを受けた。

東京に用はなかったから、母親のいる三重県に帰ろうと思った。新幹線と近鉄の特急列車を乗り継ぎ、久し振りの故郷へと向かった。感動はほとんどなかった。父にとってはこの町にはろくでもない思い出しかなかった。母と兄妹は相変わらず雨漏りのする傾いたあばら屋に住んでいて、再び直面した貧しさに父は涙が止まらなかった。日本は貧しい国だと思った。母親が敷いてくれた煎餅布団に仰向けになり、低いどす黒い天井を見つめながら、帰ってくるべきではなかった、と後悔した。こんな所に長居してはいられないと思い、数日後に宣教師のいる四国の徳島へと発つことにした。

徳島へは一度も行ったことがなかった。フィンランドを出る際、必ず徳島に行って宣教師に会ってくれ、と頼まれていた。その時手渡された宣教師の住所と電話番号のメモを取り出し、電話をかけると電話口には宣教師の妻と思しき人物が出た。父がフィンランド語で「これからそちらへ行くところだ」と伝えると、拙い日本語で「あなたが来るのをみんなが今か今かと待っている」という内容の返事が返ってきた。まだ行ったこともない日本の地に自分のことを待っていてくれる人がいることにいささか感動した。

三重から神戸までは電車で向かい、神戸の青木港からフェリーに乗った。徳島に着くと、港には背の高い眼鏡をかけたフィンランド人宣教師が迎えに来てくれていた。彼は父が在籍した聖書学院から派遣された最初の宣教師だった。頭脳明晰で、ヘルシンキ大学で数学を専攻したエリート中のエリートだった。神学は独学ではあったけど、彼の人間性と模範的な信仰が高く評価され、日本伝道の草分けとなるべく、数多くの候補者から抜擢された。

彼が宣教の拠点とした場所には教会はなく、小さな借家を二軒借りて開拓伝道をしていた。(キリスト教未開の地に宣教活動を行うことを開拓伝道と言う。)彼には妻と五人の子供がいて、2DKの家で一家で犇めくように暮らしていた。

父が薄々予想していた通り、彼は父に宣教助手としてここで働いてくれないか、と話を持ちかけてきた。他に働く当てのなかった父は、困っている様子を見て断りきれずに承知してしまった。

手助けするべきことは山ほどあった。そのうちの最も大きな仕事は、新たにやって来るフィンランド人一家に日本語を教える事と宗教法人の登録の二つだった。どちらも初めての経験で、見よう見まねでどうにか事を進めていかなければならなかった。

前者の方は、改めて理論的に日本語の文法を把握し、フィンランド語で説明しながらわかりやすく教える必要があった。それは簡単なことではなかったものの、語学的には大いにプラスになった。日曜日以外のほぼ毎日、雨の日も風の日も自転車に乗って自宅から彼らの家までの五キロの距離を自転車で通った。そうして二年経った頃には、彼らは何とかそれなりの会話と読み書きを会得してくれるまでになった。

後者の方は、幸いなことに手本にできるものがあったため、それを参考にして法人規則を作成し始めた。その設立目的・趣旨、法人の名称、所在地、予算規模、役員数などをすべて手書きして、二人で何度も県庁に足を運び、二年近くかけて登録が完了した。これでやっと公に宗教活動をすることができるようになった。

ようやく本格的にキリスト教の伝道をすることになった。伝道所は父の寝泊まりしていた部屋の隣の六畳半の部屋だった。人を集めるために色々なことを試してはみたけど、思うように信者は増えなかった。東京で父が通っていたキリスト教会館で宣教師がやっていた伝道を真似して、先に英語を教え、それから聖書を使ってキリスト教を説いた。英語の授業には興味を持ってくれたものの、キリスト教の方はさっぱりだった。この場所で二年の伝道活動をし、やがて隣町へ移ることになった。フィンランドからの援助金で教会堂が建てられることになったのだった。その教会が完成する少し前に父は母と結婚した。

母は徳島大学の大学院に通う韓国人留学生だった。出会いの場は、同大学の医学部の付属病院の医師たちの間で行われていた英会話教室だった。母はそこに通っていた。その教室はあるアメリカ人宣教師が初めたもので、彼の一年間のアメリカでの休暇中の代行をフィンランド人宣教師に依頼したのだった。一緒に来てくれ、と頼まれた父は仕方なく付いていくことになった。

教室の医師たちは、流暢に英語を話す父に興味と関心を示し、愛想も良かった。しかし、父の無学歴の事実が明らかになると彼らの態度は一変した。こういうことは初めてではなかったから、さほどショックは受けなかったものの、やはり良い気分はせず、教室へ行くのを辞めることにした。帰国したアメリカ人宣教師は父を慰めるように「私は今まで多くの英文科出身の学生に会ったけど、彼らのうちの誰一人として君のように英語を上手に話すことができる者はいなかった。君にないのはただ大学の卒業証書だけだ」と言ってくれた。

結婚して、兄を出産した後も母は大学院に通っていた。父は一時的に今やっている仕事を休ませてもらい、今まで積み上げて来た計画を実行に移すことにした。それは、かつてから思い描いていたマイホームを自分で建てることだった。父と母は日曜のみ教会の奉仕活動と教会の管理をすることになり、それ以外の日は母は大学院に通い、父は朝から晩まで家の建築に従事した。着工は一九七一年三月、父が三十一歳の時だった。土地の広さは五十坪で、この時父はまだ建築士の資格を持っていなかったから、建坪は建築士の資格なしでも建てられるギリギリの三十坪にした。自宅から現場までの約十五キロの距離を毎日自転車で通って建築作業に明け暮れた。

初めは基礎を設置するために土を掘った。購入した土地の地盤は強固で、人力で掘れるものではなかった。幸い教会員の中に建築機械のリース会社を経営していた人がいたため、ユンボのリース代のみで掘ってもらうことができた。同時に浄化槽の穴も掘ってくれた。浄化槽は自宅から現場までの道の途中の水道工事屋で手配して、持って来てもらうついでに設置まで手伝ってもらった。

続いて基礎盤の準備をし、コンクリート打ちを始めた。コンクリートは練られたものを業者から買うことができたけど、空気抜きの作業を同時に何カ所も行う必要があったため、人手を要した。結局、父一人でも作業ができるように自分で練ることにした。コンクリート練りはイギリスでも経験していたけど、かなりの重労働だった。限界への挑戦、とでもいうべきコンクリート打ちは一ヶ月かかった。辛かった第一関門を無事に突破することができ、近くの酒屋でビールを買ってきて一人で細々と祝杯をあげた。基礎工事をやっている最中、大手住宅メーカーが隣の土地に一日で家を組み立てるのを目の当たりにした。まさに対照的だった。

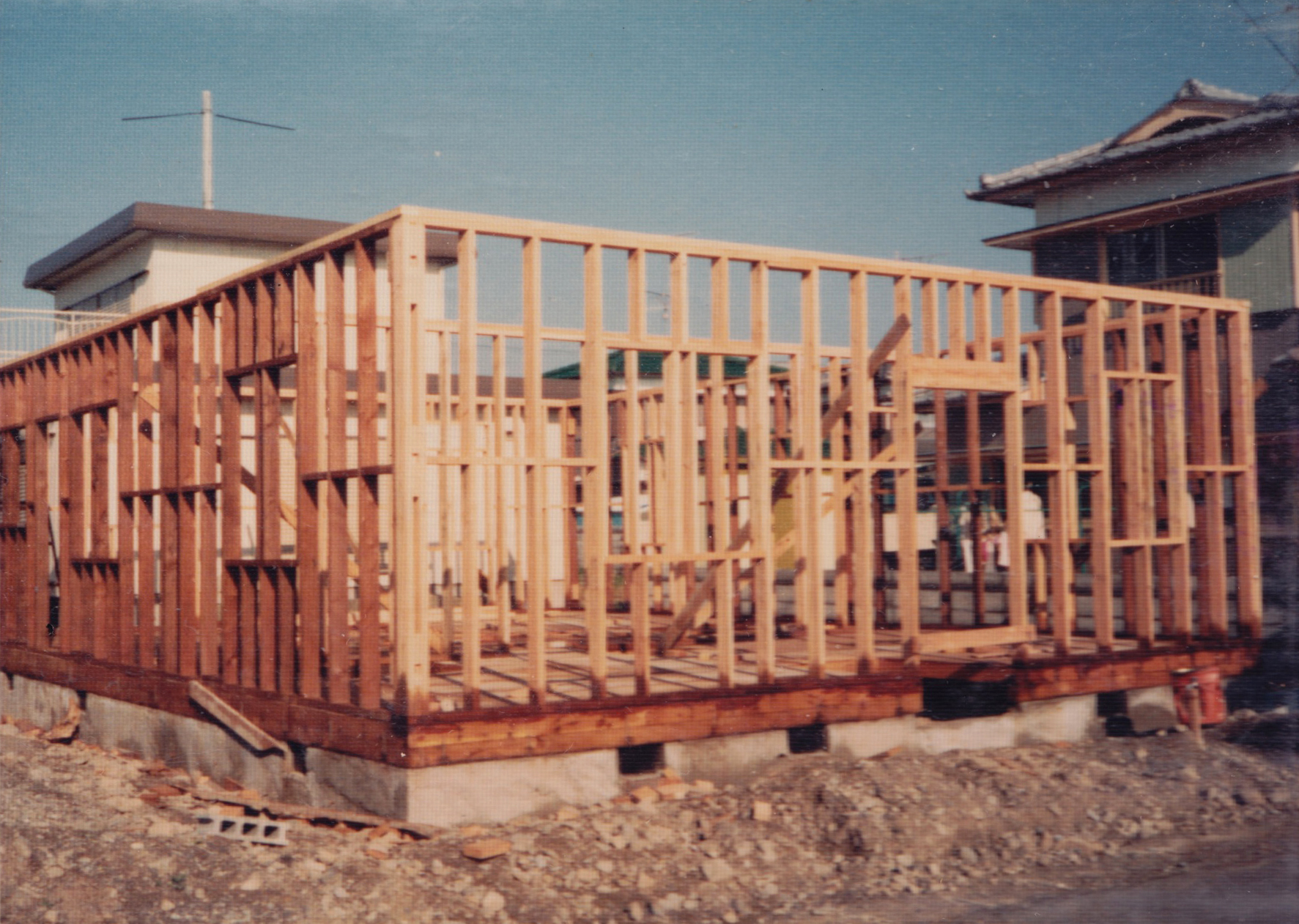

父の建てる家は、ツーバイフォー工法に従って建築を進めた。日本の伝統的な工法とは違い、父一人でも建築可能な工法だった。まず、基礎の上に土台を据え、床を作った。その床を作業場として、今度は柱を組み合わせて壁となる枠を一面ずつ立ち上げていった。四面の立ち上げた壁と壁を連結して筋交いを入れ、同じようにして部屋の間仕切り部分も作った。同様の方法で二階部分も組み立て、家の骨組が完成した。

続いて屋根にとりかかった。二階の両端に梁を渡して屋根裏の床を作り、屋根の一番高い部分の棟木を支える柱を四十五センチ間隔に立てて棟木を固定した。屋根を支える材を同じく四十五センチ間隔で棟木から斜めに渡し、屋根の下地となる合板を貼って小屋組が完成した。

屋根瓦にはカラーベストという安価で施行が楽なものを選んだ。屋根には暖炉の煙突が抜けるようにしたかったから、水漏れのないように苦労した。火を焚く暖炉を居間に置くのが父の夢だった。

外壁はノルウェーで見た白いペンキ塗りの鎧仕上げにした。内装は一階部分のDKとトイレ、風呂、洗面所を完成させたところで仕事に復帰したため、未完成の家に住みながら暇を見て残りの部分を作っていった。それでも着工から一年足らずという驚くべき速さで家は完成した。土地代は二五〇万円、工事総額は三〇〇万円だった。家を建て始めた頃、近所の人たちは、どうせ途中で諦めるだろう、と半信半疑で見ていた。しかし、完成が近づくにつれて徐々に彼らの父を見る目は変わっていった。

その後も私たち家族の話は続く。姉と私が生まれ、一家は二年間フィンランドに住んだ。帰国するとすぐに妹が生まれた。父は徳島県内に新たに教会堂を建て、以前に建てられた教会の増築も手がけた。そして、せっかく建てたマイホームを置き去りにして、転勤のために滋賀・兵庫・大阪に住んだ。滋賀では弟が生まれた。やがて私たち五人兄妹は皆、大学や大学院を卒業し、それぞれの道を歩んでいる。私はというと、どういうわけか二十七年ぶりに徳島に再び住むことになった。

私の中に根付く「何でも自分でやってみよう」という精神は確実に父から受け継いだものである。若かりし父が、片道切符を握りしめて誰一人知らない未知の世界に飛び込んでいった姿を思い浮かべると、私も何だってできそうな気がしてくる。

◇◇◇◇◇

《著者プロフィール》

宮崎信恵(みやざきのぶえ)

1984年徳島生まれ。

STOMACHACHE.として妹と共に雑誌などのイラストを手がける。

その他、刺繍・パッチワーク・陶芸・木版画・俳句・自然農を実践する。

http://stomachache.jp

http://nobuemiyazaki.tumblr.com