国境線上の蟹 6

安東嵩史

5

私があなたのことを覚えている

沖縄本島の北西部、名護市。この島を南北に貫く沖縄自動車道の最終ポイントであり、原生林の残る国頭村などの北部——「やんばる」と呼ばれる地域への入り口だ。そして、普天間基地ヘリポートの移設問題で揺れる辺野古を抱える自治体でもある。

この街のはずれに、「ブラジル食堂」という食堂がある。どう考えても典型的な住宅街に、外観からして黄色と緑のブラジルカラーに塗られた店が突如現れる、なかなかシュールな光景だ。それでいて、店内は沖縄でよく見るタイプの小上がり座敷とテーブルの大衆食堂。ここでは、沖縄そばやソーキそばに加え、ブラジルのソウルフードであるフェジョアーダを食べ、本格ブラジルコーヒーを飲むこともできる。一見訳のわからない取り合わせではあるが、このスタイルは、先代の店主がブラジルに移民後、郷里に戻ってこの店を開いたことからきているという。

————————————————

沖縄県の発表では、現在、世界には42万人のウチナーンチュ(沖縄人)が暮らしている。彼らの多くは「県系人」とも呼ばれる、海外移民の子孫である。

明治維新以降、まだ貧しい日本を出て海外へ移住しようとする人々は増加の一途を辿り、ハワイやブラジル、ペルー、メキシコ、フィリピン、そしてカナダにアメリカ本土、ロシアなどにまで日本人が移民していた。話には聞いたことがある人もいるだろうが、少し詳しいことを知るものは、現在のこの国にはそう多くない。

1868(明治元)年、横浜在住のアメリカ商人ユージン・バンリードによって、日本人男女153人を乗せた最初の海外移民船「サイオト号」が、当時はまだかろうじて独立国家だったハワイ王国のホノルルに到着した。彼らは皆貧しい庶民であり、いわゆる出稼ぎ労働に来た私設移民団だ。のちに「元年者」と呼ばれる彼らは、安い労働力としてサトウキビ農園の重労働に就き、ハワイに入植していた白人農場主から奴隷同然の扱いを受ける。成功して故郷に錦を飾ることを夢見て耐えた人もいるが、結局、明治政府が救出に乗り出す羽目になって「元年者」の多くは帰国。その後、1885年に正式に日本とハワイの間で移民に関する条約が結ばれ、いわゆる「官製移民」の時代が始まった。

その頃、幕末期に幻の〝蝦夷共和国〟を建てたことで有名な榎本武揚も海外移民に関心を抱き、1891年に外務大臣に就任した頃からニューギニアやボルネオなどを調査していた。彼はメキシコにその的を絞り、97年にコーヒー栽培を主目的とした最初のメキシコ移民団を派遣する。蛇足だが、榎本の人生をこのへんまで辿るとムラっ気の多い連続起業家のようで、〝蝦夷共和国〟も幕府への忠誠というより「ちょっとやってみたかっただけ」に見えてくるから面白い。

その経緯は上野久『メキシコ榎本殖民』(1994 中公新書)に詳しいが、事前調査の不足によってコーヒー栽培におよそ適さない土地および時季に到着したことや資金調達の失敗により、殖民地は約3か月で崩壊する。35人の移民団の多くは〈一銭でも高い給料を求めて噂に聞く鉄道人夫、炭鉱夫、あるいは甘藷園労働者として職を求め、またある者はアメリカへ密入国を企ててジャングルと砂漠を越え〉(引用=前掲書より)そのままメキシコ各地に雲散霧消していった。

ともあれ、そんな時代に、本土から差別的な扱いを受けていた沖縄の人々は海外渡航を禁じられていた。第4代沖縄県知事を16年務め、その圧政から「琉球王」とも呼ばれた元薩摩藩士・奈良原繁——幕末の「寺田屋事件」でも有名である——が「日本語もろくに話せない沖縄人を海外に出すわけにはいかない」と、沖縄県民の海外移民を認めようとしなかったのだ。

————————————————

そもそも、沖縄県は1879年まで独立国家として存在していた琉球王国を、日本の「処分官」が兵卒を率いて首里城に乗り込み、強引に併合した(琉球処分)ものだ。正確に教えない歴史教科書が多いが、これは韓国併合と同じ明らかな侵略行為であり、ハワイを無理やり併合したアメリカを全く笑えない。ただし、アメリカでは1993年に「ハワイ併合に至る過程が違法であった」と合衆国議会が公式に認定、謝罪している。

皇民化教育が推進され、学校で琉球の歴史を教えることを規制されながらも生活レベルで独自の文化や言語を保持していた琉球人たちは、日本で、そしてのちには移民先の各地で「リキジン」などと呼ばれて差別された。その原因について、鳥越皓之は『琉球国の滅亡とハワイ移民』(2013 吉川弘文館)の中で〈沖縄が日本によって滅ぼされた(併合)からだと私は解釈している。この種の差別は、植民地化した朝鮮や台湾(または日清戦争後の中国)への差別と同根である〉と断じている。沖縄からの移民が多かった大阪では特にそれがひどく、1970年代までは「朝鮮人、沖縄人お断り」という張り紙が飲食店などで見られたという話もある。

————————————————

ようやく沖縄からの海外移民が認められたのは1899(明治32)年のことで、それから第二次世界大戦前の1938(昭和13)年までに、約6万7000人が海を渡った。1943年の外務省調査局による資料『海外在留本邦人調査結果表』では、沖縄県の現住人口に対する海外在留者の割合を9.97%と算出しているが、沖縄県人口の1/10が海外にいるということになる。この高率は、2位の熊本県にダブルスコアとなる全国一である。政府の失政の結果、食べるものが何もなくソテツの有毒の種子を食べては中毒者を出す「ソテツ地獄」と言われるほどだった貧しさと、沖縄人への差別がその背景にはあった。

〈(男)なれし古里沖縄の

思い出深き那覇港

泣いて別れた両親(ふたおや)と

八重の潮路を押し渡り

(中略)

(女)無駄なお金も使わずに

貯めたお金は国元の

故郷で祈る両親に

便り送金も忘れるな

(男)人に勝りて働けよ

勤倹貯蓄も心がけ

錦かさねて帰るとき

親の喜び如何ばかり〉

昭和初期、普久原朝喜が沖縄で開業した「マルフクレコード」が、沖縄民謡の様式を受け継ぎつつ時勢を反映した〝新民謡〟とも呼ばれる曲を次々と発表した。その中にはこの「移民小唄」のように、移民たちの心持ちを表したものが数多くある。

————————————————

とはいえ、決して沖縄移民に限ったことではないが、彼らを待っていたのは苦難の歴史そのものだ。それはコーヒー農園やサトウキビ畑での重労働、病に貧困、そして戦禍であった。

榎本殖民地崩壊後のメキシコに渡って炭鉱で働き、キューバで死んだ男とその家族を軸に、名もなき沖縄移民の足跡をつぶさにたどった上野英信の名著『眉屋私記』(1984 潮出版社)には、1910年代初頭の日本移民がメキシコの政変に際して傭兵として雇われ、戦局に翻弄されていく様が書かれている。

現在は日本写真界の重鎮である十文字美信は、1973年より19回にわたってハワイに足を運び、まだ一世も健在であった頃の日本人移民たちの姿を捉え、その肉声を記録した畢生の名作写真集『蘭の舟』(1981 冬樹社)を上梓した。

〈戦争の時ね、私は日本人でしょ。けど私のボーイはふたりとも志願してアメリカの兵隊でしょ。(中略)子供たちが「ぼくが兵隊になってアメリカのために盡(つく)すことが、お母さんのためにもなるんだから、どうかわかってほしい」ってね〉

重労働や戦争、財産没収や強制収容、そしてハワイ全土に蔓延していたハンセン病など、各地で移民たちはあらゆる人生の艱難辛苦を舐めてきた。右に引用したように、第二次大戦中「アメリカへの忠誠」を示すため、あえて米軍に志願した二世も多い。そのうち、沖縄移民二世であった比嘉武二郎氏はウチナーグチが完璧にしゃべれたため、沖縄戦時に非戦闘員へ投降を呼びかける係となり、彼の存在によって命が救われた沖縄県民も多いという。

————————————————

第二次大戦後の沖縄では、前回も書いたような米軍による強制接収によって土地を失う人が多く出た。当時の琉球政府がそんな彼らをハワイやボリビア、ブラジルなどに移民させる政策を採り、また、先んじて移民していた県系人からの呼び寄せも相次いだ。ブラジルには戦後だけで9494人の移民が渡っているし、ボリビアには実際の地図上に「Okinawa」という村まで存在していることが、その数の多さを物語る。

戦後移民を含めると、1900年以降の沖縄の海外移民は約9万人を数え、日本からの海外移民の中では人数的にも最も多い集団となっている。

公益財団法人海外日系人協会の2016年度の発表によると、世界各国に推定約380万人の日系人がいる。その中には「在日日系人」——祖父母の故郷へと就労や留学に来たものも含まれる。彼らの中には時折、日本人と同程度の確率で犯罪に走るものもいるが、ニュースでは「ペルー人の男が逮捕されました」などとわざわざ読み上げられる。

移民の歴史はいわば裏面史としての日本の歴史であり、沖縄の歴史もまた、その経緯において日本の裏面史である。それらを読み解くことはそのまま近現代の日本を照らし返すことにもなるが、近現代を語る多くの学者やメディアはその視座を持たない。近代日本の海外移民政策はしばしば、貧乏人を海外に捨てたという意味で「棄民」とも言われるが、それは現在もなお〝無関心〟という形で続き、近代日本のスタンスを追認・補強しているように思えてならない。

ニッケイ新聞——日本経済新聞ではなく、サン・パウロで発行されている「日系」のための新聞——編集長の深沢正雪氏は、全米日系人博物館の運営するウェブメディアに寄せた文章で、こう述べている。

〈日本史には「移民史」というミッシングリンク(欠落部分)があり、おそらく通常は「欠落している」ことすら、まったく意識されていない。移住先で起きていることは日本の日本人の視野に入らず、普通は近代史の中で扱われない〉

この批判は、極めて重要である。

沖縄系ハワイアンの現代美術家ローラ・キナの作品に、「ブルー・ハワイ」というペインティングのシリーズがある。沖縄ハワイ移民が主に従事したサトウキビ栽培をモチーフに、沖縄移民たちが暑熱を避けるために着た藍染衣料のインディゴと絣(かすり)の模様、そして、はるか歴史の彼方に滲みゆきながらこちらを見つめる幾多の人々によって構成されたこのシリーズは、十文字美信の撮影したポートレイトと同じく、そうした歴史を「なかったこと」にして高度成長を遂げ、経済大国の生活を謳歌してきた私たちをじっと見つめる移民たちの声なき声のようにも思える。

————————————————

沖縄そばなら、豊見城の「よね食堂」もお気に入りのひとつだ。ジューシー(炊き込みご飯)が美味しいこの店には、お隣の南風原市にある沖縄公文書館で調べ物をした後、よく通っていた。

そばとジューシーのセットを食べた後、国道331号線で那覇空港の脇を那覇市街地に向かって北上し国道58号線に入った頃、右手に大きなスタジアムが見えてくる。沖縄セルラースタジアム球場、かつては那覇市営奥武山野球場と呼ばれたこの施設を見ると、あるイベントのことを思い出す。

————————————————

1990年から概ね5年に1回、沖縄では「世界のウチナーンチュ大会」というイベントが開催されている。

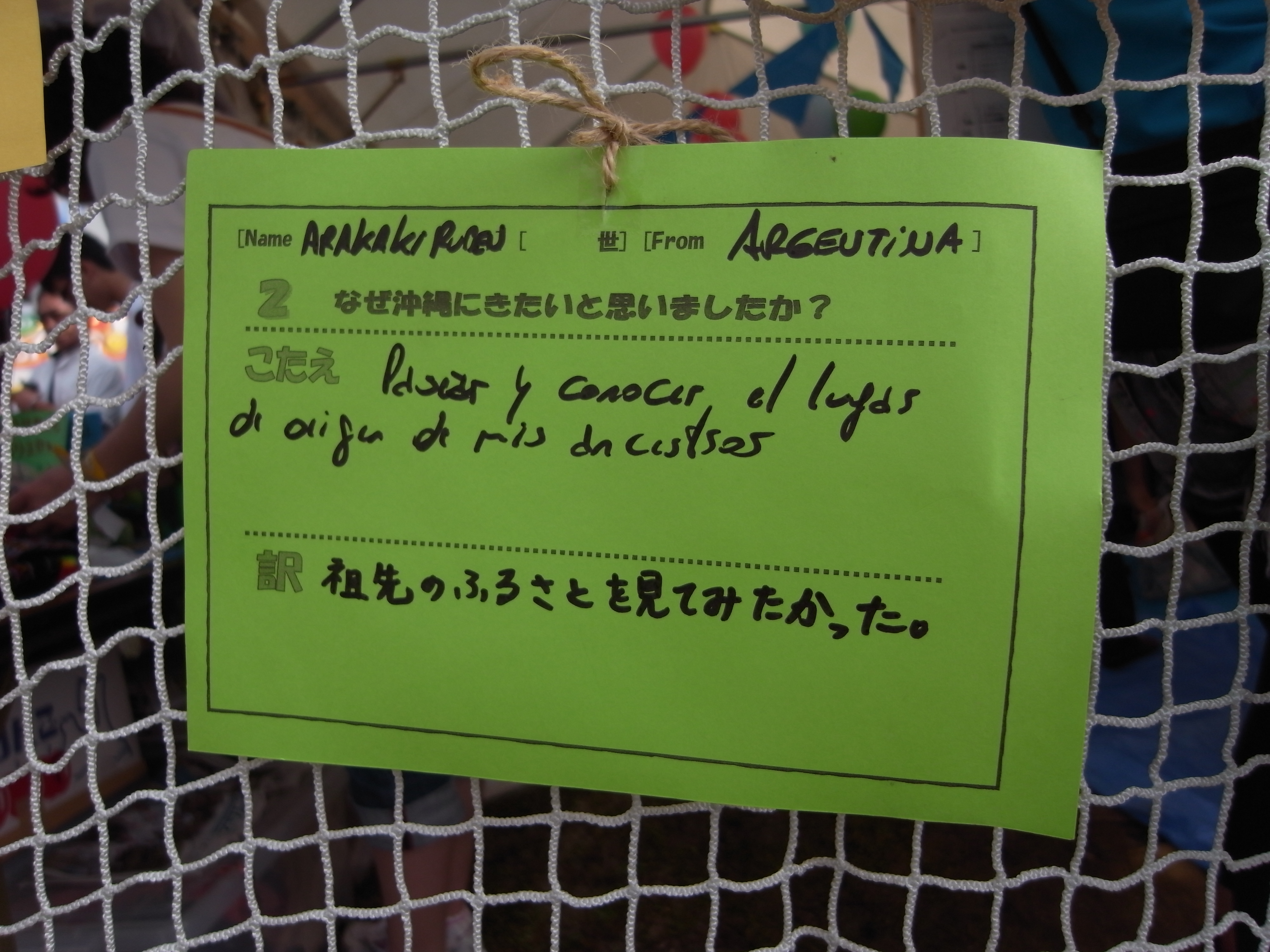

名前の通り、世界各国へと出て行った「県系人」たちがこの時を機に父祖の地である沖縄に帰り、一族との再会を果たしたり、県系人同士の繋がりを強めようという趣旨のイベントだ。セルラースタジアムをはじめ県内各地で海外ウチナーンチュの歴史に関する催しやシンポジウムが行われ、海外県人会によるエイサー公演——これとは別に「世界エイサー大会」というイベントも毎年開かれている——などのエンターテインメントも多い。そして、この開催時期には、普段は「なんとなくアメリカン」な程度の本島都市部が、一気に人種の坩堝になるのだ。

2011年の大会には、自分も取材を兼ねて参加した。宜野湾市にあるコンベンションセンターを訪れると、そのカラフルな光景に驚く。ホットドッグやかき氷といったテキ屋の定番メニューはもちろん、タコスにケサディア、コシーニャ(ブラジルのコロッケ)にパステウ(同じく、大きな揚げ餃子のようなもの)など世界各国の料理が並び、白黒黄色、あらゆる肌の色の人々がひしめき合う。多くは南北アメリカ、ハワイ、そしてロシアやスイス、オーストラリアなどから沖縄を訪れた県系人たちだ。

彼らやその家族たちは大半がもう移民3世、4世になっており、日本語などほとんど話せない人も多いが、それでも首から下げたネームプレートをよすがに、例えばドレッドの超豊満な黒人女性が半分くらいの体重であろう初対面の老女と——沖縄に住む祖母の兄の姪か、曽祖父が沖縄に残して来た娘の孫の妻、もしくはその母親かもしれない——考えるだけでも複雑すぎる関係性の、しかし確かにどこかで縁は結ばれている人々と無言で抱き合い、涙している。

この光景は、いったい何だろう。彼らにとって〝故郷〟とは、いったい何なのだろうか。

少なくとも、それは「日本」ではありえない。では行政区分としての「沖縄県」なのかというと、それも違うだろう。彼らはただ、「自分はどこから来たのか」「自分はなぜ、ここに存在しているのか」を確かめに来たのだ。自分やその親たちを存在せしめた、数乗もの偶然の糸をたどって。その細い糸をできうる限り結び直し続けようという固有の理由、その切実さが、それぞれのナラティブの中で自らの根拠としての「ウチナー」を今でも存在させている。

————————————————

ヨーロッパの諺に「人は二度死ぬ」というものがある。一度目は肉体の死、そして二度目は、すべての人からその存在が忘却された時だ。我々の近代が歴史の波に埋もれていった無数の人々を忘れることで棄て去り、もう一度殺してきた近代なのだとしたら、その破綻が明らかな今、我々は自分たちがどこから来てなぜここに立っているのか、もう一度考えなければならないのではないか。

そして、そのどこかで出会った名もなき誰かのために、語らねばならないのではないか。「私があなたのことを覚えている」と。

◇◇◇◇◇

〈著者プロフィール〉

安東嵩史(あんどうたかふみ)

1981年大分県生まれ。

編集者。移民・移動と表現や表象、メディアの関係を研究することを中心領域とする。

2005年以降、書籍や雑誌からVRまでの発行・執筆・展示・企画などを多数手がける。

2017年にTISSUE Inc. / 出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。

ウェブサイトはそろそろ。

・Twitter