こんにちは、編集部の中川です。

意志強ナツ子『アマゾネス・キス』第1巻と永美太郎『エコール・ド・プラトーン』第1巻が発売されました。

『魔術師A』、『死都調布』に続き鈴木哲生さんが両作の装丁を手がけてくれました。『アマゾネス・キス』に関して言えば、書店で不意に出くわすと思わず二度見してしまうというか、イケナイものを見てしまった感があります。脳だけを高次元に飛ばしている、はづきのあの顔を見ていると頭がぼんやりしてきませんか? 私はしてきます。単行本の製作過程でかなり長い時間彼女のことを見つめてきました。見つめた時間の長さは、現時点では私か鈴木さんが恐らく最長で、作家本人よりも長いはず。入稿、初校、再校、告知、プレスリリース……気がつくと自分がはづきと同じ表情をしており、いけないいけないと頭を振ったことが何度もありました。私がはづきを見ているのではなく、私がはづきに見られているようです。

『アマゾネス・キス』と『エコール・ド・プラトーン』の見本が上がってきた時、2冊を机に並べ、編集長の関谷(『エコール・ド・プラトーン』担当編集)と互いの担当作をしげしげと眺めていたのですが、ふと関谷が「なんだかずいぶん遠くまで来た気がする」と言いました。彼の言う遠さが何を指しているのか正確なところはわかりませんでしたが、本当にそのとおりだと思いました。

すでに購入してくださった方、書店やネットで書影を見かけた方も沢山いらっしゃると思います。両作を並べてみると、それぞれの作品が全くかけ離れた極にある感じがします。私はまず両者のその距離に遠さを感じました。そしてその遠さから逆算される、遠い出発点を思いました。出発点を共にする2つの線分の先端が互いに離れた場所にあるためには、それぞれが出発点からずいぶん遠くにある必要があります。わずか1°の差は最初は1ミリの距離でもそのまままっすぐ線が伸びていくとどんどん開いていくという例のあれです。いや、単純な図式化は良くないですね。なんとも。

『アマゾネス・キス』と『エコール・ド・プラトーン』が起点を共にしていると今しれっと言いましたが、本当にそうでしょうか。連載開始の時期も違いますし、そもそも描いている作家が違いますから、何を出発点とするかは作品によって全然違うのですが、少なくとも私たち編集者にとってはそうなのです。関谷のつぶやきから私が思い浮かべた出発点はやはり創刊当時のことで、関谷もたぶん、ちょっと、なんか、頭をよぎったのだと思います。この2冊がまったく別の魅力をつきつめた果てのものであることが、私たちに出発点を思い出させたように思います。

創刊と創刊準備期間を振り返ることは、意志強さんについて振り返ることでもあります。意志強さんはまだトーチが創刊されていなかった2014年の初夏、コミティアの出張編集部にやってきました。私たちのブースは今でこそトーチコミックスがズラリと並んでいますが、当時はまだ一冊も本を出していませんでしたから、ブースには関谷と中村と私が企画を出し合う時に用いていた文芸書や思想書や実用書が並んでいました。全部他社の、しかも漫画はほとんどないという今思えば謎すぎる佇まいでした。意志強さんはそういう場所にやってきました。

「りゅうのすけくん」「たましい」を読みました。意志強さんの話では、その時私は「りゅうのすけくん」を読んで「下品だなあ」と言ったらしい。実際なんと言ったかは覚えてません。やだな、と思ったのは確かで、そう伝えたのだと思います。同時に、新人が何か嫌悪感を感じさせる作品を持ってきた時に、簡単に退けると間違うとも思いました。昔、芥川賞の選考会で選考委員の全員が×をつけた作品に対し、ただ一人の委員が「本当に新しいものはまず大衆に嫌悪感をもたらすものだ」と言って◯をつけた、その新人作家はその後大成した、というエピソードを覚えていたからです。誰が誰に◯をつけたのか、ひどいもので完全に失念してしまいました。どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。意志強さんの作品は、当時の私が持っている言葉では言い表せないものでした。やだな、とは思いましたが、だめだ、とは思えない。持ち込み作品に対して「これは気をつけなければ」と思った最初が意志強さんでした。

その場で意志強さんの経歴をうかがい、まず頭をかすめたのは、そんな、りゅうのすけくんとか言ってないで、チェコの留学経験をコミックエッセイにしたらどうだろうということでした。珍しい体験をしている人が珍しい体験を漫画にすればウケるんじゃないかと普通に思いました。しかし「たましい」を読むと、どうもこの人は魂について本気で何か描こうとしているらしいことがわかりました。「りゅうのすけくん」にも何かしらの強い原理がある。

意志強さんはどうやら「完璧な美」を追い求めているらしい。これは私が意志強さんと仕事を続ける中で少しずつわかってきたことです。たぶん彼女も最初の頃は自分でもよくわかっていなかったのが、時間をかけて仕事に取り組むことで少しずつ明文化されてきたのではないかと思います。仕事とは利害が一致した者同士が互いに利を得るべく努力することをいいますが、いわゆる作家性と企業としての利益は相容れないもので、作家性を優先すれば売れなくなり、売れることを優先すれば作家性が犠牲になると当時の私はなぜか思い込んでおり、自分で勝手にでっち上げたその対立構造が気に入らず、むしゃくしゃしていました。右手と左手でじゃんけんをして負けて超キレてる、そんな感じでしょうか。

編集者の望みは大変シンプルで、担当作が売れることです。「これは素晴らしい作品だから売れなくてもいい」と考える編集者を私は見たことがありません。出世欲とか名誉欲とか金銭欲とか、人によって動機は様々でしょうが、とにもかくにも、売れてほしいという祈りと、売れるようにしなければならないという焦りに駆り立てられていると思いますがどうでしょう。私はそうです。

私はどちらかというと、作家性が十全に発揮されさえすれば必ずベストセラーになるわけではないが、作家性が発揮されていないベストセラーはないと考える方なので、作家に対して自分からこうした方がいいと伝えることに比較的慎重な方だと思います。私の言葉で作家性が損なわれることがあってはならないというわけです。

高浜寛さんの『蝶のみちゆき』に、思春期の男の子が義母の花魁の淫らな夢を見て、ハッと目が覚め「何という夢を見てしまったんだろう…」と狼狽するシーンがあります。私はネームを見た時、なんだかすごく真剣な気持ちになって「思春期にこんな夢を見たら朝立ち大変ですよ。この作品はリアリティが大事ですから、朝立ちのコマ入れた方がいいです」と言い、高浜さんも「あ、そっか、確かに入れた方がいいね」と言って追加された小さなコマ、単行本になってから読み返してみるとマジでこのコマ要らねえなと思いました。朝立ちのコマを主張する私のあの曇りなきまなこはいったいどこから来たのだろう。恥ずかしい……なので慎重なんですが最近どっちでもいい気がしてきました。私の言葉ごときで作品はビクともしない。事実『蝶のみちゆき』は版を重ね、フランス、ドイツ、イタリア、スペインで翻訳され、手塚治虫文化賞の最終候補にも上がり、『ニュクスの角灯』が文化庁メディア芸術祭で優秀賞を受賞する足がかりになるなど、名実ともに傑作です。

何年か前に天才児育成?に取り組む私塾の速読トレーニングがテレビでやっていました。最初は全ページしっかり読んで内容を把握する。クラスが進むとパラリ・パラリと頁を繰るだけでわかるようになり、さらに進むとパラパラやっただけでわかるようになり、さらに進むとバララララッでわかるようになり、バラッでわかるようになり、バッでわかるようになり、最終的には本の表紙を見ただけで内容を元気いっぱいに答えられる。本を読んでいる時間の豊かさや読書の神秘性を一切無視した身も蓋もなさに爆笑したことがあります。ただ、笑う一方で、こうしてずっと心に引っかかってもいます。膨大な数の持ち込み原稿を見てきた編集者は、作品の良し悪しを最初の2〜3ページ読めばわかるようになり、1ページ目を見ただけでわかるようになり、次に作家の佇まいを見ただけでわかるようになり、電話の声でわかるようになり、最終的には電話を取るまでもなく、電話の音でわかるようになるという都市伝説めいた話がありますが、実は理解できる部分がないとも言えない……作品の良し悪しが最初から決まっているとしたら、私にできることはいよいよ祈ることと焦ることになります。しかし、これは結構大事な仕事で、私たちの仕事の本質に関わるものだという予感がありますので、まだぜんぜん考えがまとまりませんがそのうち編集部のみんなに話を聞いてみたいです。

速読教育が完成することと、電話の音だけで作品の良し悪しがわかること。これはいやらしいでしょうか、美しいでしょうか。意志強さんは美しいと言うと思います。

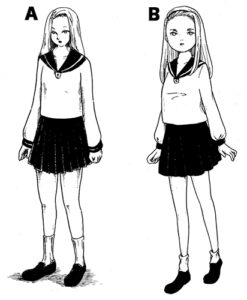

私のパソコンの意志強ナツ子フォルダを開いてみると「ペン入れサンプル」というフォルダが出てきました。デビュー作『女神』の主人公ありさが違うタッチで沢山描かれています。カットは全部で46点。意志強さんこんなに試行錯誤をしてたのかと改めて驚きました。本人は嫌がるかもしれませんが、古いものと新しいものだけでもみなさんにも見ていただきたいです。どちらが先でどちらが後かはたぶん一瞬でわかると思います。

普通にかわいくなっています。「味のある」絵を普通にかわいくしてしまうことに恐れはなかったのでしょうか。こちらが心配になるくらい前の絵を捨てています。『マコちゃん式画塾』に出てきた「たましいの修行」という言葉を思い出します。意志強さんにとって漫画を描くことはたましいの修行で、彼女は常に修行の先の完璧な美を見据えていますから、その高みの前では絵を更新することも無数にある実践の一つに過ぎないのかもしれません。完璧な美はどう考えても完璧な美で、技術も野心もそれを志向している限り美しいと言い切ってくれる人はなかなかいません。完璧であろうとする努力に照れない、その努力が自分を見当違いの場所に連れて行ってしまう可能性を恐れない。『アマゾネス・キス』の気高さと長編としての風格はそこから生まれているように思います。

夜が明けてきてしまいました。ぜんぜん語り足りないです。ではまた。