このたびは第6回トーチ漫画賞へのたくさんのご応募ありがとうございました。結果発表まで大変お待たせしてしまい申し訳ありません。

賞の発表ページの他に、こちらでもテキストの形で最終選考の審査評の様子を公開いたします(テキストの内容は同じです)。画像がもっと見たい方は賞の発表ページからご覧ください。

受賞作品が公開された際にはあわせてお読みいただければより楽しんでいただけるかと思います。

【大賞】

該当作なし

【準大賞】

『旅の恥はカキステーゼ』松冨まこと

クラスメイトに告白するチャンスを探している女子高生、運頼みで生きてきたガンマン、漂流中のクルーザー、日照りに苦しむアフリカの民、誰もが豪雨を待っていた。混じり合う物語の果ての景色。短編3作での応募。

【受賞コメント】

松冨まことです。

この度は準大賞に選んでいただき誠にありがとうございます。とっても嬉しいです!

まだまだ拙い所もございますが、これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

●今井哲也 おバカな漫画だなと笑いながら読みました。このおバカさが好きでしたね。冒頭の「野羽地カキステーゼと申します」の一言で、真面目にやらない、すごくバカなことをやる作品ですよっていうのがすぐわかりますし、主人公の昭和口調や、玉こんにゃくとの出会い方など、全編を通してわざとやっているということが伝わるのでとても印象が良かったです。絵柄も面白くて結構好きでした。主人公の体の曲線を描くのがすごく楽しいんだろうっていうのが伝わってきますね。途中に出てくるモブキャラだけ2~3頭身だったりと独特な部分もあって。かと思うと、急に玉こんにゃくが出てくる。この抜けた感じは妙にホッとするものがありますね。

構成としては少し長く感じるところがあったり、前半と後半でコンセプトがちょっと変わっていて全体としてのまとまりに欠けたりといったところはある気がします。どちらかというと後半のエロパートの方が筆がのっている感じがしましたが。それから、等身の違う二人のキャラが同じコマの中にいる時の構図で意味のない余白が多くなっちゃったり、写真を処理した背景のコマが結構浮いて見えちゃったりなど、絵の部分でもところどころ惜しいところがありました。特に最初の扉の背景が写真処理なのはもったいないですよね。ここは多少粗があったとしても全部手で描いた方が印象がよくなる気はしました。全体に寄りのコマがあまり多くないのも昔っぽい雰囲気を感じさせるところではあるんですが、とはいえ急にポーズやコマ割りが今っぽくなったり、写実的とデフォルメの行き来などもあんまりスムーズではなかったりと、統一感の部分が少し気になりました。

突き抜けた良さとも違うんですが、なにか評価したくなるような、好きになる感じがありました。個人的には将来性や完成度としても他の作品と比べて高い気がしています。

●しりあがり寿 スルスルと肩肘張らずに読めて、漫画として本当に面白かった。楽しいですね。応募作は玉こんにゃくの話の1本でしたが、これで全国の温泉に行って、ご当地の名物と仲良くなるみたいなストーリーも面白いんじゃないでしょうか。毎回どうやってそのお土産に惚れるか、惹かれていくかっていうバリエーションとかを全国のお土産で見たいですよね。もしこのシリーズでもう1作あったらまた印象は違ってくると思います。

作風としては、エロがメインなのか、ただのオマケなのかがわからないバランスになっている感じがしたんですが、そこは掲載媒体によって変えていけるところかもしれません。絵もベタのバランスか構図の問題か、少し見づらいところがある気がしました。全体の分量をもうちょっとコンパクトにして、主人公を活かせる構図や絵の作り方など、工夫していくことでより読みやすくできるように思います。でも、欠点はいっぱいあるんだけど純粋に面白く読めるという点でいい作品だと思いました。こういう作品が賞をとるのもいいんじゃないでしょうか。

●高浜寛 私、これすごく好きです。まず画風の古さにちょっとびっくりして何度も見返してしまいました。なんとなく全体のトーンとしては高橋留美子さんを思い出しましたね。小さいキャラがいたり、『うる星やつら』みたいなのを連想させるような流れだったり。

しりあがりさんがおっしゃったようにシリーズ化して、毎回違うキャラが出つつも「またこのオチかよ!」っていうお約束感があってもよさそうですよね。食べ物とのエロだけで1冊分とかやってもいいと思います。田中圭一さんの『Gのサムライ』みたいなエロコメ漫画。余談ですが、私は『Gのサムライ』を何回も買ってうつ病の知人にプレゼントして回ったりしてたんですが、みんなすごく喜ぶんですよ。この応募作もそうですが、サラサラ読めるっていうのが、一番の長所かもしれません。ストレスで今日は文字ものは読みたくないと思っても、これだったら読める。そんな作品にもなれるんじゃないかと思いました。アホくさいのを割り切ってやれる人があんまりいなくなってきているように感じているので頑張ってほしいです。

シリーズにするなら、温泉地ごとに土産物とのエロが繰り広げられて、丸いお土産が続いたと思ったら、たまに尖ってるものが出てきたりとか、時々びっくりするような演出とかもあって、そんな話が続く中で冒頭の主人公の悩みが1冊分を通して解消されていって……みたいな。そんな作風でもいける作家さんなんじゃないかなって思ったりしました。もしもっとエロが描きたいなら、エロは絶対に読む人がいるので長く食べていける可能性も高いですし、そちらに特化する方向もありかもしれません。でもこのソフトエロのさじ加減も面白いです。

欠点は見えるんですが、選考委員みんなが気になる面白さをもった作品でした。この賞で満足せずに今後の作品でどんどん良いものを目指してほしいです。

【しりあがり寿賞】

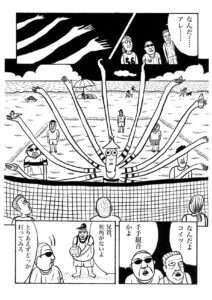

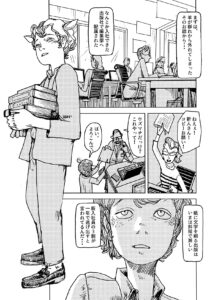

『マンガの漫画』他 田口ヒロト

マンガ同好会の沼淵は漫画に本気な高3。自信家だった彼女だがある日バレー部のエース・松平が描いた漫画に圧倒されてしまい、松平の作品を賞に出すべく原稿作りに協力することに…(『マンガの漫画』)。他、短編計3作での応募。

【受賞コメント】

たくさんの熱を帯びた作品の中から僕の漫画を特別賞に選んでいただけたこと、とても光栄に思います。この場をお借りして、しりあがり寿先生並びに審査員の皆様に厚く御礼申し上げます。僕はこれまで会う人みんなに「漫画より本人の方が面白いね」と言われるのが嫌でしょうがなかったのですが、これで多少余裕を持って「…そっスか」と聞き流せます。漫画人生初の受賞の喜びは文字だけではとても表せません。ありがとうございました!

●しりあがり寿 この人はなんだか、候補作の中でも一番熱くて将来が楽しみだなって気がしましたね。『マンガの漫画』は藤本タツキさんの『ルックバック』みたいなのを彷彿とさせる作品で、影響を受けているのかなとか思いつつ読みましたが、この作品としてちゃんとまとめていて読めるものになっている。『オクトパシズム』は怒りのような衝動を描いていて、こういうのあるよなあと思って読みました。『サピエンス幻想』はよくわからなかったかな。まだ伝わらないけど、ドロドロした塊や表現欲みたいのはあるような気がして、そういう意味で楽しみな感じですね。だから具体的にストーリーがどうとかキャラがどうって話の前に、もっととにかく量を描くことですかね。そうすると自然にこなれて描きたいものが整理されてくると思います。 それぞれ方向の違った3作でしたが、あまり趣味の方には走らず、『マンガの漫画』みたいなオーソドックスな方を頑張っていった方がいいような気がします。描いているものを見ると、SFだったりコメディだったり幅は広そうなので、全部ごちゃまぜにしたようなものも描けるかもしれませんね。映画1本くらいのサイズの作品なんかがこの人には合いそうです。

若い頃ほど自分の個性を作ろうとか考えたりするものですが、今はまだ真似でいい時期だと思うので、個性とかはあまり考えずにどんどんどんどん描いたらいいんじゃないでしょうか。ページ数のある作品を何本もまとめたりしていれば力はついていくと思います。

●高浜寛 シナリオや漫画の描き方を研究して頑張って描いていますよね。 この人は話の作り方がわかってきたところで、じゃあ画風をどうしたらいいだろうっていうのを色々試してるとこなんだろうなと思います。絵しか描けない、絵を描くことが好きだ、っていう人は逆に簡単なのかもしれないんですけど、話が作れちゃう人は絵をどのテイストでいこうって悩む時期がやっぱりあるんじゃないかと思います。私も話を作る方が好きなので、デビューの頃にいろんな絵を試したんですけどなかなか固まらず、結局元々やってたことしかできないっていうのがわかってオーソドックスの方に行ったんですけど。無理に今風の絵にわざわざしなくてもいいので、独自路線でいけばいいんじゃないかなと。

3作読んでいて思ったのは、何か生活における閉塞感を感じるというか、同じ場所でずっと考えて漫画ばっかり描いてというのがストレスになってるんじゃないかなっていう気がしたんですよね。もしかしたら同じ生活圏の行き来だけで頭でっかちになってるかもしれないから、もっと旅に出たり、人に会ったり、小説・実用書・伝記・歴史書と色々なものを読んだり、いろんな知識を吸収して面白いと思ったことをさらに深めたりと、閉塞感を打破するために自分の外に出ていくことが必要なのかもしれないと感じました。そこからだんだんネタも出てくるんじゃないかなと思います。

今回のトーチ漫画賞のなかでは、若い頑張りが感じられる作品としてよかったですが、他の雑誌の賞でもきっと同年代の方々がもっとすごい作品を描いているでしょうし、私自身の20歳くらいのころを思い返してみても、もっと気持ちの悪いものを色々工夫を凝らして描いていたようにも思うので、今はまだ評価を受けすぎずに、この先の作品でもっと頑張っていただきたいです。

●今井哲也 今回の候補の中でもすごいエネルギーと元気があっていいですよね。応募用紙には各作品の執筆にかかった期間が書いてありましたが、割といいスピードでこれだけのボリュームのものを描けている。技術的には各作品にちょっと足りてない部分とかはあるんですが、この方の持っている課題は量をたくさん描けば自然とクリアできるものばっかりだなという感じがして。ちゃんと商業漫画をやるぞ、という心意気とそれを見てほしいという意欲が伝わってくるので、すごく楽しみです。

一番メジャー寄りな作品『マンガの漫画』について、細かいところをいくつかあえて言うならば、まずタイトルと扉絵はこれじゃないんじゃないかっていう気がします。 それと、この話は実質的にはダブル主人公なんですけど、特にメインの方の女の子が自分の漫画原稿を完成させるところがこの漫画の中にないんですよね。漫画を描き上げるとはどういうことかという話をやるにあたって、そのシーンがないことでちょっと弱くなっていると思いました。キャラが作中で果たす役割的なところでちょっとかみ合ってない部分などは、ハリウッド脚本術みたいなシナリオのテクニックを意識しつつ作品を重ねていけば良くなっていくんじゃないかなと思います。一方で、「(漫画を描くために)漁船の写真がいるでしょうが! 撮ってくんのよ今から!」みたいなシーンや、自宅の窓から抜け出すために「帰ったら部屋に靴を置いておけ」といったシーンのような、地に足のついた細かい描写が所々にあって「おおっ」となりました。こういう良いところもすごく多いですね。

『サピエンス幻想』の方は僕もよくわからなかったです。すごく叙情的な雰囲気の漫画を描くには多分めちゃくちゃ画力がいると思うので、より頑張る必要がありますが、この作品はコピペを結構使っていて、それがコピペであることにもあまり意味はなくて、そこに思想が見出せない感じがしました。でも『マンガの漫画』の方はそれに比べてもしっかり描くぞというのをやれてるので、やっぱり量をやっていけばどんどん良くなるんじゃないかなと思います。変な話ですが、この人がもし自分のところにアシスタントとして来ていたら色々教えちゃうと思います。多分かなり吸収してくれると思うんですよね。伸びしろがまだまだあると思います。

【今井哲也賞】

『くちなしの花嫁』佐海ずう

幼い頃からウェディングドレスに憧れていた花は、結婚式をしようと恋人のあおいに提案するが、同性同士の結婚に幸せな未来を想像できないと断られてしまう。翌日、花が事故で病院へ搬送されたとの連絡が届き…。

【受賞コメント】

読んでいただいてありがとうございます。これからも悲鳴や啜り泣き、笑い声、何かの呼吸が聞こえてくるような作品を描いていきたいです。愛がいちばん!

●今井哲也 すごく面白かったです。切実な内容を頑張ってやろうとしていて、とても良いですね。

なぜクチナシの花は縁起が悪いのかというのを最初に出しておいて、最後にこの花が好きだっていうところに着地するのが全体のテーマになっていますが、タイトルにもなっているそのアイデアがすごく良くて、ちゃんとまとめて描かれているなと感じました。演出面でも、ストッキングの破れ目から過去の回想がバーっと出てくるところなんかはすごく好きでした。 冊子での応募でしたが、話に合わせて製本にストッキングを使っているこだわりもとても良いですね。コミティアでもし見つけたらめちゃくちゃテンションが上がりそうです。

僕が気になったのは後半です。 ストッキングの回想以降、主人公が変わるんですよね。その急な変わり方にちょっとびっくりしました。読んでいて内容はわかるし、その後も面白いんですが、読み終わった時に「あれ、途中で主人公変わってたな」と少し不思議な気持ちになるところがあって。二人目の主人公のあおいは、前半の主人公の花と比べると過去に何があったのかや、なぜ今の生活をしてるのかという部分がほとんど描かれていないので、起こった出来事を目撃する役回りしかしていないんですよね。きっと花と同じように彼女にも人生における嫌なことや抵抗したいことがあって、恋人のためにドレスを縫うことがそれに繋がるというバックボーンがあるはずなんですが、前半の花のパートで過去のことを一個一個ちゃんとやろうとしているのに比べると、あおいのパートはざっくりとしていて勢いで読まされている感がありました。構成としては、花とあおいを同じぐらいのボリュームで扱って、過去の出来事や乗り越えようとしている事柄を均等に描けると、クライマックスのセリフももっと響いてくるんじゃないかなと思います。

というのも現状では、クライマックスの部分は主人公たちが作品のテーマをセリフとしてストレートに言いすぎるところがちょっと性急な感じがしたからです。ここは構成でより印象を良くできるところだと思いました。また、物語の最後は、花にとって呪いの象徴のようだったクチナシの花を見たあおいの「…なんか好きだな この花」という言葉で救われる、という流れですが、そのオチを前提としてどこを盛り上げるべきかといったシナリオの組み立て方のテクニックの部分でもっと効果的にできるんじゃないかなと感じました。

全体としてこの方が描こうとしているテーマやその切実さなどはすごく良いし、漫画としても面白いんですが、技術によってそれをもっと効果的に、もっと読者をぶん殴れるものにできるんじゃないかなと思いました。でもトータルとしてすごく良い漫画だったと思いますし、今後もめげずに描いていけばどんどん良くなるだろうなと思います。

●しりあがり寿 作品としてとてもちゃんと読めて訴えてくるものもあって良かったです。ただ、僕だけかもしれないけれど、ラストには「こんなことになるわけないじゃん」っていう違和感をちょっと覚えたんですよね。そこまでは「同性のカップルってこういうリアリティなんだな」と読めていたのが、最後は急に映画『卒業』のような終わり方で。漫画だしそんなことがあってもいいと思うんだけど、そこに違和感をなくすためにはこの絵柄やこの作風でいいのか、みたいな課題を少し感じました。

それぞれの作家が持っているリアリティって作家ごとに違っていて、この作家だったらこのくらいして当然だけど、この作家はこれをやっちゃうとちょっとおかしい、みたいなバランスを読み手は暗に感じていて、その期待と予想を裏切るバランスみたいなものが常にあると思うんですけども、この人はこのラストにして良かったのか、という疑問を自分はちょっと感じちゃったところはあります。

●高浜寛 ダークなネタを一生懸命掘り下げて頑張って描いているなと思いました。 絵もまだそんなに上手なわけじゃないけれど背景まで一生懸命頑張ってペンを入れているのが伝わってきます。話のネタが暗いかわりにキャラクターの顔がかわいく描いてあって清潔感もあるので、それがこの話をそんなにドロドロしたものに見せていない要素なんだろうなと思いました。

こうしたらいいんじゃないかなと思った点は、主人公の花の過去の暗い出来事をストッキングの破れ目の中から回想しているシーンがありますが、描写が断片的で、実際に何があったのかあんまりよくわからなかったんですよね。こういったダークな話で、そこから脱却するための抵抗や再生というテーマを生かすためには、何があったのかをはっきり描いた方が良いのではと思いました。長くつらつらと描く必要はないんですけど、もう少しストレートに、自分の心が壊れる瞬間っていうのをはっきり描いてあるといいのかなと思います。こんなことがあったんだという強い印象を読み手にバンと与えたうえで、そこから脱却する大変さと、そのためにはこれが必要なんだ、という道筋をもうちょっとはっきりと描いていいのでは。もし描いている内容が作家本人の体験をもとにしているんだとしたら、そこを描くのは多分つらい作業になるんだけど、でも描かないといけない。 曖昧にしておくと、読み手も曖昧なまま読んで感動も曖昧なままになってしまうんじゃないかなと思います。もし体験に基づいているのであったら勇気を出してもっと描く。フィクションであるならばもっと取材して、もっとリアルに描く、っていうふうにしてもいいのかなと思いました。

あとは、女性二人の恋人関係を描く前半の描写にもうちょっとページを使ってもいいのかも。二人の関係を見せる部分が、家に帰って一晩寝て、という部分のみになっているように思います。このカップルがどんなふうに愛情を育むのか、どうやってその情を交わすのか、例えばセックスなしだとしたら何で繋がっているのか。もう少し最初にその描写があって、その関係を守りたいからどうするっていう流れになった方がいいので、二人の関係とか繋がり、絆を描くページをもう少しもうけるといいのかなと思いました。

【高浜寛賞】

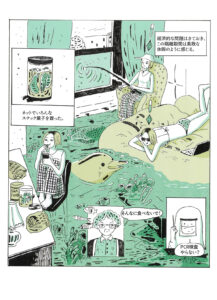

『Nostalgia』『ex スーパーノバ』土門はるか

絵が好きなはるかは、クラスメイトが自分のノートを「菌」扱いしているところを見てから教室に入れなくなってしまう。謝りに来た男の子・空くんも次の標的に。小学6年生の繊細な心を描く55ページ。(『Nostalgia』)

【受賞コメント】

「高浜寛賞」に選んでいただいたこと、大変光栄に思います。『Nostalgia』は私個人の体験と繋がる漫画であり、他の人がどのように読むのかが全く想像できなかったため、賞に選んでいただいたことに驚きましたが、その喜びを噛みしめ、自信をつけて頑張ります。評価を下さった高浜先生、選考委員の先生方、トーチ編集部の方々、本当にありがとうございました。

●高浜寛 応募作は『ex スーパーノバ』と『Nostalgia』の2作ですが、この2作には制作年に数年の隔たりがあるみたいですね。まず思ったのは、この2作の中でシナリオの腕が上がっているということ。『ex スーパーノバ』の方はよくわからないところがありましたが、その後に描いている『Nostalgia』はやりたいことが伝わりやすい。自分のシナリオの不足箇所をよく理解して、そこを改善してきてるんだなというのを感じました。『Nostalgia』は、空くんというキャラクターが、主人公の持つ明るさが羨ましかったからいじめたんだとのちのち話すところがあって、そこが肝になってくる箇所だと思うんですけど、冒頭にその主人公の長所を感じるシーンがあまりないので、最初の方にそういうシーンを挿入するとより良かったのかなと思ったりしました。

で、シナリオが上手になってきてる分、ちょっと気になるのは絵です。もしかしたら画材の見直しが必要なんじゃないかなと思ったりしました。応募作はコピーなのでオリジナルの濃度がわからないんですけど、全体に薄く、かすれていてよくわからないコマが結構ある。何が描いてあるかはわかるんですけど、全体的に白い感じがあって、ここは画材を変えるだけでも何とかなるんじゃないかな。特に『Nostalgia』は線が鉛筆っぽいんだけど、鉛筆の線を取り込んだときって、ゴミを飛ばして鉛筆の線を濃くしてとか色々と作業が必要だったりしますし、あとは、ペンで描いた線に比べて線自体の印象がどうしても弱くなるので、乗算で何回か重ねたりしてもいいだろうし、あるいは濃くしたくないんだったらカラー原稿にしてもいいのかもしれないなと思ったりしました。

あと絵で気になるのは目の描き方ですね。『Nostalgia』で目をしっかり描かなくなっちゃったのは何か意味があるのかな。『ex スーパーノバ』は目にもう少し表現があるんですけど、『Nostalgia』はミッキーマウスの目みたいに記号化されていて、何か意図はありそうですがなんなんだろうと不思議に思いました。

自分はもともとシナリオしかできない人だったので、この人には近いものを感じました。もともとシナリオを作りたい気持ちの方が強くて14~15歳から作っていたんですけど、頑張って描いていたものの絵の方がついてこなくて。そういうこともあって、「今はまだまだだけどシナリオ頑張れ」っていう意味でもこの人を応援したいです。若い方なので、もしかしたらまだ絵さえもしっかりとは習ったことがないのかもしれないですが、逆に言えば漫画じゃないメディアでもできる人なのかもしれません。

●しりあがり寿 僕はこの人にすごく才能を感じるんですよね。なんて言うんだろう、例えば、悲しいって言わせたり悲しい顔をさせなくても悲しさを感じさせる力がある。何気ないカットを繋げたり、一見関係ない間接的なセリフやエピソードを繋げていくことで、何がしかの感情を読者に伝えられている。この若さでこれはすごいなと思います。課題はやっぱり絵が上手くなるかどうかですね。何年も漫画を描いていてこの絵ならちょっと大変かもしれない。僕の時代だったらこれで十分なんだけど、今は若い人も本当にみんなうまいですから。だから僕は、この人は映像に行くべきだと思う。今言った才能も映像的な才能なんですよね。それで見ていくと例えば『ex スーパーノバ』の方は、星のイメージや人間関係など、割と色んな複雑なイメージをうまく組み合わせて高等な話作りをしていると思います。絵がうまく描けなくても、物語を作るのは諦めないでほしいなという気がしますね。

●今井哲也 僕も最大の課題は本当に絵の部分だと思います。漫画自体はすごく良かったです。『ex スーパーノバ』に比べると『Nostalgia』の方はもっと繊細で細かいストーリーですが、主人公の心の揺れ動きを細かく細かく酌みとって、しりあがり先生がおっしゃるように、それを悲しいと言わずに悲しく表現する。セリフだけじゃなく演出でそれを見せようとしているし、実際それが表現できているのは本当にすごいなと思いました。『Nostalgia』には本当に印象的な絵が結構あるんですよね。干してあるシーツが風でふくらむところとか。学校の風景もちゃんといろんな画角で書いてあるし、構図もめちゃくちゃいいんですけど。なので画力さえちゃんとすれば、多分ほとんどの問題が解決するだろうなっていう気がします。

とにかく演出がいいんですよね。なぜここに風景だけのコマを置くのか、といったことがちゃんと必然性をもってキマっている。特に『Nostalgia』の前半、いじめられて我慢していたけどスーパーの駐車場で泣いちゃって、その後家でお母さんと猫の絵を描く、というこの一連の流れはめちゃくちゃすごい。絵の面では拙さもあるもののすごく良い漫画を描くのでびっくりしました。

高浜さんがおっしゃった、画材を変えてみたらどうかっていう提案は僕は思いつきませんでしたが、確かにそれだけでも結構変わりそうに思います。あと、それを言われて読み返して気づいたんですけど、前半はトーンを使ってるのに後半になるとトーンをほとんど貼らなくなる。方針があるようにはあまり思えず少し気になります。色の薄さもそうですが、もうちょっと意図的に漫画らしい絵を真似して描こうとしてみるとかしてもいいのかもしれません。ともかく、この方は構図や演出などがすごく優れているので、絵がうまくなれば何でもできそうな気がします。

『岬と葵』緑の国

幼なじみで一緒に暮らす岬と葵は、ある日道端でうさぎの保護活動をしているグループと出会う。募金したことでもらったクッキーを食べた翌日から、葵は頭にうさぎの耳が生え、人の心の声を聞けるようになるが…。

●今井哲也 絵の雰囲気がすごく良くて面白かったです。この絵の力の抜け方やイラストっぽい構成の仕方とかが今風で良いと思いました。

ストーリーは、ひょんなことから人の内心がわかっちゃうようになる話ですね。一番大事な人が何を考えているか、頭の中を覗いてみたいなと言っていたんですけど、いざそれができるようになったらやりたくないとそこから距離を取る。相手が嫌いなわけじゃなく、むしろ一緒にいるのは心地いいし、そうやって距離を取ったこと自体が二人の関係に特に何か亀裂を入れたりもしない。そんな人間同士の距離感の取り方も今っぽくて、割といい描き方だなと思いました。ドラマの中で過剰に問題を起こして乗り越えて、みたいなことをおそらく意図的にやらないようにしてるような感じがして、それによってまとまりが出ていて、空気感がある。そこが作品の良いところだなという気がしました。逆に伏線が回収されるようなことはないのでそこで好みがわかれるのかなと思うんです。

例えば岬が架空の宇宙人の彫刻を作っていることが描かれたうえで、街中でクッキーをくれる謎の人たちがどうやら宇宙人なんじゃないかっていうほのめかしがちょっとあったりするんですが、そこはどうでもいいこととして描かれていて、掘り下げることはしない。あるいは岬と葵の関係がこの出来事を経たうえで深まったり変化があるかというと、そういう大きなドラマやヤマもない。作品全体がそれを徹底しているので、こういう雰囲気のものとして僕は全体的に楽しめました。

気になるところとしては、まずセリフが全体的に説明的で硬いんですよね。例えば「岬はどうやったらこんな作品を思いつくのだろうか。岬はやっぱり面白いやつだ」とか「了解。じゃあスーパーに寄って帰ろうよルーが必要だから」といった些細なセリフにも表れていますが、不自然とまではいかないんですけど話し言葉らしからぬ硬さが少し気になります。それから、最初の2ページのモノローグの意図があまりよくわからなかったです。「いつからだろう/岬には人の手に触れたがる癖がある」というのはこの作品の中心には強く関わっていないモノローグで、なんなら子供の頃からそうだったという回想がのちに描かれるので「いつからだろう」でもないんですよね。あとは、クライマックスのシーンで「心の声として音楽が聞こえていたのは眠っている人からだった」ということがわかって、町中がオーケストラになる。あのシーンは美しくて良かったんですけど、初めて音楽が聞こえたシーンでミスリードとして出てくる「赤ちゃんの心の声は音楽として聞こえる」という設定の方がかっこいいのではと思ってしまいました。そこがちょっと僕にはもったいなく思えました。

全体として雰囲気がすごくまとまっている良い作品なのですが、もし今後、商業として漫画を描いていくならば、登場人物同士が直接的なコミュニケーションをほぼ取らないまま、頭の中で思っていることでドラマが始まって終わる。という作風では、果たして長く読ませるものがどれだけできるのかは気になります。僕自身、この作品は同人誌として読んで好きという読み方になっているかもしれません。なので、長く連載をやれる作風かというと疑問は残るんですが、この人の作品は短編集1冊分くらい読んでみたいなと思いました。

●しりあがり寿 僕も好きな作品ではありました。ただ、ストーリーよりは空気とか叙情感とかムードを楽しませるっていうだけだと読み手を選んじゃうのかなっていう感じはしますよね。だから描いている人がどっちを目指すのかによって言うことは変わってきますね。同人誌の世界だけじゃなくてもっと商業の世界に行きたいのだとしたら、やっぱり冬野さほさんや今日マチ子さんだったり、そういう人たちを超えるような何かがほしいです。あるいはもっとシンプルに、エンタメっぽいストーリーものに近づけるとしたら、今井先生が言ったのとちょっと違っちゃうかもしれないけど、伏線回収したり全体をコンパクトにしたりした方が読みやすくなると思います。それはそれで何かを失っちゃうかもしれないですが。

僕は絵もまだ整理できるような気がするんです。作品の世界に入るのを絵がまだ邪魔してるような気がする。もうちょっと抜くところを抜いちゃった方がいいような気がしました。

●高浜寛 良い雰囲気があって読みやすく、本当にかわいくて、好感を持って読みました。

私がこの作品に思うのは――というよりこの作品に限らず今の漫画全体にも思うことですが――この作品の主人公たちは大学生ですが、主人公たちの年齢にしては内容が幼く、子供みたいなやりとりですよね。それは多分狙ってやっていて、それはそれですごく効果的だと思うんですけど、割と大人なのに幼い、という作品がカルチャーとして飽和状態になってきているような感じもしています。大学生くらいならもっとドロドロした感情や深い考えとかもあると思うんだけど、それをわざと子供みたいに描くことにこだわりがあるか、もしくはそこにすごく狙いがあるのか。この1作だけしか見ていないので他の作品もそうなのかはわからないんですけど、もしこのスタンスで何年も作家をやっていくとすると、やっぱりどこかで限界がきちゃって厳しいような気がするので、自分が年を経ていくにしたがって、複雑な感情やもう少し深い部分なども入れていけるといいですよね。かわいい絵で深い内容という方向でもっと熟成されていくことで、読み手も面白く読めるんじゃないかなと思うんです。漫画に限らず、子供的なものを描いている人ってそれだけだとあまり長く続かないことも多いけど、例えばドロドロしたものがあってそれを可愛く描いているっていう人の作品には気持ち悪さを感じながらも長く読んでしまう魅力が生まれたり。清潔さを崩さないやり方で、清潔なだけではないことをもう少し色々描いてみるといいのかなと思いました。

あとは、この作品は68ページですけど、同じ内容を例えば24ページにするとか、100ページにするとか、重要で絶対外せないことと省略してもいいことを考えながら描き分ける練習をしてみてもいいと思いました。この内容もきっとやり方によっては24ページで書けるし、商業誌に載せるとしたらページ数は最低限しかもらえないところからのスタートなので、要約するけど大事なものは外さないっていう技術を練習していくときっと重宝されると思うんですよね。この人は、やり方を分かったら途端に漫画が上手くなっていきそうな予感もありました。もうハードはあるからソフトが入るだけっていう感じがします。

『スミレの花』他 くしだちゅろう

植物園で働く掃葉木(はきはき)シャベ太郎は、無口な上司・溜(だまり)との大喧嘩のあと、休日に出会った溜と縁を持つように。そんなある日訪れた溜との別れとは…。(『スミレの花』)シュールで少し懐かしい短編ギャグ5作。

●しりあがり寿 僕、こういうのは好きな類の作品です。『スミレの花』も好きだし別の『プール』という作品も面白いし好きなんですけど、ただ、失礼な言葉にはなってしまうんですが、この感じの作品はこれ以上面白くはならないんじゃないかなとも思ってしまうんです。どこを変えたらいいという話でもないような気がして。この人の持っている世界で作品を作っているんですが、僕からするとどこかで見たことがあるような感じもしてしまう。20~30年くらい前からこのタイプの漫画は存在していて、そういう作品を読みたい層の人が読むという範囲のなかで終わってしまうような気がします。それはそれで全く否定すべきものではないんだけど、そこに新たに参入するということに対して僕にはあまり言えることがない。

このずれ感とか違和感は捨てがたいので、これ以上話がよくできても、絵がうまくなっても違うと思いますし。ウェルメイドとかではないところ、隙があるところが本当にいいと思う。だからもしアドバイスできるとしたら、場所やシチュエーションの設定で、みんなが興味を持つものを狙うのはどうでしょうか。今だったら裏バイトとか、多くの人が関心を持つような、この絵柄ではまだ描かれていないような設定。絵柄とギャップがあるような、すごく凄惨な事件なんかをこの絵柄で描いてみても面白いかもしれません。あとは堅いテーマのものですよね。 歴史ものとか、科学的なものを漫画にするとか。ひも理論とか難しい事柄をこの人が解説すると面白いかもしれない。突拍子もない提案で真に受けてもらえないかもしれませんが…。

●今井哲也 応募作品はエッセイっぽいものとフィクションが混じっていて読んでいて一瞬戸惑ったんですけど、それぞれ、アンソロジー本や雑誌にこれが挟まっていたりしたらちょっと印象に残るだろうという面白い短編でした。僕が特に好きだったのは『ポス子の手紙』『青木村山田妙子の週末』という作品でしたが、エッセイっぽい『プール』もちょっと変なお話という感じで面白かったです。それぞれ面白いんですが、まとめて全部読むと全体として何なのかがつかみづらかったところもありました。

話のスタートから何となく想像できそうな展開だけど、最後の着地点はすごく変なところにいくような……この脱臼した感じの良さは、人によってはその感じがわからなかったりもしそうなので、一度頭から全部描いたうえで、結末から逆算してもう一度冒頭の方を詰め直すとよりキレのある面白い短編になるんじゃないかなと僕は思いました。

面白かった『ポス子の手紙』も、冒頭の1ページは丸ごといらない気もしたんですよ。ポストである主人公の唯一の楽しみがラジオを聞くことだという自己紹介で始まり、2ページ目からは、ポス子が郵便配達のお兄さんに恋をすることになった回想話になっていますよね。それ自体は追いかけていくと普通に面白いんですけど、最終的に“自分がラジオを聞くに至った”っていうオチなので、なぜ冒頭の自己紹介シーンから回想に入っていくのかがよくわからない。ポストなのにハガキ職人になって終わるというオチだけで面白いと思うので。それから『スミレの花』も結構オチがひどくて面白かったんですが、主人公の名前は“掃葉木(はきはき)シャべ太郎”でいいのかなと。読んでみると、この人はハキハキ喋るっていうより、ただ声がでかい人なんですよね。だから、“声でか太郎”とかの方がストレートに面白いんじゃないかなとか。変なことをやるにしても、狙いがややずれてるように感じられるところがあるのが惜しい。各短編にちょっとずつ無駄だったり構成的にずれがあるところがある気がします。「最初に言ってたことと違うじゃん」みたいなずれ方がこの人の個性だとも思うので難しいところなんですけど。やりたいことや、全体として出ている変な雰囲気自体はすごく好きなので、ショート漫画としての切り詰め方の精度を上げていくとより面白くなったり、読んだら忘れられない作品になるんじゃないかなと思いました。応募作の作品数は多いですけど、見る限りほぼ全部この一年に描かれているんですよね。コンスタントにいっぱい描けるのはそれだけでも強いと思うので色々試してみてほしいです。

●高浜寛 私も基本的にすごく面白く楽しんで読んだんです。多分、単行本になっていても手にとって読んだりするんじゃないかと。でも二人の話を聞いていても思うのは、やはり作風についてのことです。私は高校生のときにしりあがりさんの作品などを読んで、「なんだこれ すごく面白い」と衝撃を受けてバーっと集めたりしました。当時は『COMIC CUE』とかがあって、みんなそういったものを真似して描いたんですよね。 だから言ってしまえばチルドレンです。で、今40~50代にさしかかる世代のチルドレン作家たちもある程度出尽くしてきて、みんなそこそこ上手になっていて、結局そのチルドレンたちがどこにたどり着くか、という段階になっていると思うんですよね。そんな中にあってもしりあがりさんが特別なのは、シュールなんですけど時々ものすごくエモーショナルな、ガーッてくるものがあるところだと思うんです。でもその素質って、やっぱり特別ある人もいればない人もいる。長くやっていくことができる人もいればできない人もいる。

この人もこのくらい面白い漫画が描けたら、小さい媒体や地方誌なども含め仕事って絶対あると思うんですけど、しっかり長く食べていくとなるとこれ以上のものを考えていかなきゃいけないだろうと思うんです。そうするとやっぱり、全然違うジャンルのものと組み合わせて新しい何かが生まれるのを待つしかない気がするんですよね。 このくらいの短編をうまくまとめてるってことは長編を作る能力もあると思うんですよ。絵柄が変えられないならそのままでもいいし、でもちょっと変えてみてもいいんだったら脱却を図るといい。一度、メジャーな漫画を書いてみるなど、何か違う訓練をして、その先で新しいものを探してみてもいいかなと思います。

『イナカぐらし』『イカがお過ごし』ね袋

浜辺で人間たちに育てられながら色々なことに挑戦するイカの物語『イカがお過ごし』、田舎に引っ越して来た男が様々な人々と出会い、田舎の洗礼を受けつつ楽しく生活する『イナカぐらし』のシュールギャグ2作。

●今井哲也 第一印象として面白かったですね。変な漫画なんですけど、ずっと変なのがすごいな、と。この状態のままで商業漫画として成り立つかというと、僕のアンテナではコメントがしづらいところもありますが、でも面白いのですよね…。

もし漫画雑誌の中にこれが挟まって載っていたらかなり毎号楽しみに読むと思うんですよ。それこそ例えば初期のカラスヤサトシさんみたいに記事コーナーの隅に載っている漫画だったり、雑誌の読者の中にコアなファンができるようなコーナーを作れる人だと思うんですけど、単行本1冊で読むとかなりお腹いっぱいになりそうだなと思うんですよね。あと、この感じだとページ数がもうちょっと短くてもいいかなと思いました。各話が8ページとかだったら、なんとも言えないオフビートな勢いのある変さで、呆気に取られて終われるんですけど、16ページだと読切としての起承転結が欲しくなってしまうのがもったいないかな、という感じですね。

作風としてはすごくシュールで、変な登場人物が変なことをするんですけど、たまにすごくエモかったり美しい絵が挟まるのが面白くて。セイウチの絵とか、海辺のピアノの絵とか。この読むと忘れられない味の部分が僕は好きなんですけど、好みで言うとページ数が短い方がもっといいのかな、という気がしました。

●高浜寛 私も両方とも面白く読みました。ヌルッとした感じがなんか面白くて、しかも話にもなにか善意を感じます。ただ、読んだうえであまり言うことが思いつかなかったんですよね。プロフィールを見るとこの方は過去に受賞歴が結構ありますね。地方の漫画賞や大手の新人賞など。これだけ賞を獲ってきてるのに、どうして漫画家になっていないのかなと。運が悪かったのか、それとも本人が「漫画家で食っていこう」というつもりではないのか。読みながらそこを考えちゃったんですよね。

もしこの作風を続けて商業で描きたいっていうのであれば、自分で同人誌とかとりあえず作っちゃって、あちこちに送るっていうのが早い気もします。でもその先、ずっと漫画家として食べていきたいのであれば、この作風で本が何冊も出たときに、何巻も何巻も買い続けるかっていうと、それは分からないかもしれません。時々全然違うオーソドックスな漫画を一度描いてみるなど、少し変身していかないとずっと食べていくのは難しい気がします。ただ、本人がこのスタイルをすごく好きで、仕事などと並行して漫画を描いていれば幸せだっていうのであれば、やっぱりそこに言うことはないんですよね。そこをどうしたいのか、聞いてみたいです。でもこの漫画がトーチにあってもおかしくはないとも思えるような作品でした。

●しりあがり寿 僕もこの人は好きですね。どれを読んでも好きという感想ばっかりになっちゃうんだけど、ギャグ漫画という枠で言ったら僕は『すみれの花』よりこの作品が好きです。好みから言うと。

『イナカぐらし』には田舎の良さが出てるっていうか。主人公はいてもいなくても同じだけど、田舎ってこうだよねっていう話として読めました(笑)。ここからブラッシュアップすることはあるのかな。強いて言うならもうちょっとひとつひとつのギャグの打率を上げるとか、キャラクターや設定を効果的にするとかでしょうか。例えば『イナカぐらし』は冒頭でいきなりタヌキが出てくる展開にしないで、もう少し代表的な田舎ネタから入った方が分かりやすいような気がするんですよね。やっぱりギャグも設定の上に乗っかってきますから、設定があんまりはっきりしないうちに笑かしに入っても、ちょっと弱くなってしまう。

絵に関してはもうこの方向でいいんじゃないかな。上手い絵を描こうとするよりは、分かりやすく伝えようとしたら自然に上手くもなるし、面白いキャラクターにしようとしたら絵も面白くなると思うんですけどね。そういう意識をしていればより良くなっていくと思います。といったように改良点はあるにしても僕はこの作品好きですね。

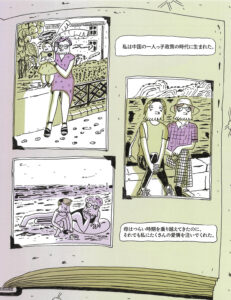

『記憶の味』Ming Yue

岳明(ガク メイ)は日本の美大で働く日本在住の中国人。日本で体験した台風、仕事、制作、そしてコロナ禍の一時帰国でのホテル隔離。日々の食事を通じて描かれる、生活の悲喜と空想の世界。100Pにわたるフルカラー作品。

●高浜寛 絵にすごくムードがあって色も綺麗で、かわいいなと思って読みました。中国出身の方のようですが、コマ割りにも日本の漫画じゃない感じがあって、外国風の、ヨーロッパとも少し違う感じがします。そういう出自の人が日本という異文化の中にいて感じた浮遊感のようなものが絵の感じとよく合わさっていて良いなと思いました。読みやすさもあると思います。

改善できそうだと感じた点がいくつかありましたが、一番大きな点では、セリフの校正を日本の人に頼んだらいいんじゃないかなと思いました。作者の方も日本語ができる人だと思うんですけど、現状では翻訳したような少し堅い日本語になっているように感じました。やっぱり漫画でも日本語のリズムは大事だと思うので、小説のセンスがある人などに翻訳・校正を頼むなどして、ちょっとした言い回しなど、セリフの部分にももう少し個性が加わるといいと思いました。ヨーロッパでも漫画を翻訳出版してもらうときは、必ずその言語の文章のセンスがある人に翻訳してもらわないとヒットしないっていう経験もあるので、この作品を日本で出す時があるならば、少しリズムなどを直してあげる人がいると良いのかなと思います。

構成の部分で組み直した方が良くなるんじゃないかなと思ったのが話の順番です。第1話が日本の台風の話、第2話が中国の母親の話、第3話が日本での仕事と生活の話、第4話でパンデミック下での一時帰国と隔離の話になっていますが、今の状態だと何となくフランス小説のように、思いつく光景が次から次へと出てくる構成で、読む方が整理しなくちゃいけないという感じになっているうえ、各話にはちょっと幻想っぽい不思議な要素もある。人を惑わせるようなふわっとした要素に加えて、構成の部分でも惑わせてしまうとごちゃごちゃしてしまうと思うので、綺麗な構成の中に不思議な要素が入ってくるっていう方がもっといいかなと思いました。外国の人が日本で体験する台風というすごく特別で異質な状況をつかみにして始まっていくという狙いは確かにわかりはするんですが、例えばもし1冊の本として読むのであれば、まず最初に日本での日常生活が数話分あって、自分が抱える現状や悩みなどが見えてくる。そして母との関係や問題もあるということがわかってきて、その後で、パンデミックや台風が来たりして、自分の中で何かが変わる/変わらない/何かを感じる、という流れになった方がわかりやすいのではないかと思います。食に対する強い思い入れを最初にちょっとだけ入れて物語が始まっていったりするのもいいかも。そうすると「味が記憶と直結していくんだな」というのが今よりわかるかもしれないです。

それから、お母さんの過去に触れる話についてなんですが、日本人の多くが知らない歴史的・文化的な前提に根ざした話が結構出てくるので、そこをもっと細分化してじっくりページを割いて描いてもらうと、この人が抱える問題・描こうとしている問題が深くわかりそうな気がしました。彼女の抱えてるモヤモヤの原因はこの母との関係にありそうなんだけど、母の過去とかがちょっと飛ばされてダイジェスト的になっている感じがします。一気に深く描かずとも、細切れにして所々に入ってきてという方法でもいいかもしれないし、しっかりと母の回っていうのがあってもいいのかもしれないですが、じっくり描かれることで、この人が母に感じている微妙な距離感がスッとわかりやすいのかなと思います。

構成からは、手探りで作っていっている感を感じるので、もう少し構成上の骨組みをはっきり定めてきちっとまとめたらもっと面白くなるのかなと感じました。

●しりあがり寿 僕も浮遊感を最初に感じました。捉えどころがないけどそれがリアル、みたいな意味で、高浜さんの言った浮遊感という言葉はまさにいいなと思います。この人は絵だけで言えば、候補者の中で一番センスがあってまとめる力があるなと思いましたね。夢みたいなシーンとリアルをうまく混ぜる力もあるし、いろんな意味で力があって、各項目の点数を足していったらきっと高い点数をとる作品だな、という感じがします。

ただ、どこか物足りないところもあるんですよね。それは何だろうなと考えると、それはこの人の責任というよりも、僕ら読者の側…といっても人それぞれ違うんでしょうけど、「中国の人が日本の漫画を描いたらどうなるんだろう」っていう読者が期待してしまうものに対してどう答えるかという視点というんでしょうか。僕にとってはこの作品は日本の作家が描いたと思っちゃうくらい違和感がないものだったのですが、逆に中国で育った人が日本の漫画を描くならば、もっとその違いを味わいたいという読者のわがままみたいなものが出ちゃうんですね。これはわざわざウソを描くことを望んでるみたいで大変失礼なことかもしれない。ただ自分の中にそういう欲求があるのが正直なところです。

とはいえクオリティの高さを鑑みても評価されるべきだと思いますし、応援したいなと思う作品でした。日本で商業的にうまくいくかはわからないところもあるんですが、漫画界においては貴重な存在ですよね。グラフィックノベルのジャンルでも活躍できそう。きっといろんな場所でやっていける方だと思います。

●今井哲也 全体としてかなり好きな作品でした。まずやっぱり絵がすごく良いですよね。アートワークとしての完成度は、もうこのままどこに出してもいい絵をしていると思います。各話で色の数を絞っているのもかっこいいし、日常生活から空想とか幻想の世界にスルッと行ってまた戻ってくる感じとかも絵の中ですごくかっこよくなっています。あとは要所要所で描かれる生活のディテールや、中国に戻ったときの隔離生活の話、日本の風景であっても外国人である主人公の目から見ると少し違って見えるといったことなど、知らないことが描かれていて面白い部分もいくつもありました。お母さんの過去の話のパートも当事者でないと出てこない質感があるし、すごく面白かったです。

高浜さんがおっしゃった話の順番とか、そういうあたりも不思議なんですけど、個人的にはそれはそれでむしろ見たことないものなので良いなと思ったんですよね。

いくつか気になったところとしては、テーマや結論そのものをナレーションで直截的に語りすぎる印象があるのは少し勿体ないかもと思いました。これだけの表現力があるのだから絵と登場人物の芝居だけでも充分見せられるのでは。あと、食べ物と記憶をテーマにした連作、ということですが、食べるシーンそのものは空想シーンの浮遊感に比べるとそこまで印象的になっていないようにも思います。各話「ものを食べる」シーンをかならず大きく描く、という感じにすると、連作としてのテーマがより鮮明になったかもしれません。好みの問題かも…。ただ申し訳ないことに、僕はバンド・デシネとかグラフィックノベルのような形の漫画に全然慣れていないので、僕の側が作品のいいところをすべて拾えていないのではないかという懸念があります。もしかしたらフェアな審査ができていないかもしれない、という前提の上でですがやっぱり絵や雰囲気はめちゃくちゃ好きでした。

『薬草屋はぴドラ』『羊くんの変態生活はじまりました』八雲わん

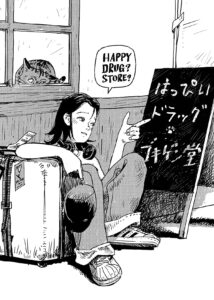

アメリカの大学を中退し、祖母の営む漢方薬店に12年ぶりに帰って来た雨妻木蚕子(うずまき ここ)は、母の病を直すためこの店で猫のドラちゃんと生薬の勉強を始める(『薬草屋はぴドラ』)。薬草にまつわる物語を複数作での応募。

●今井哲也 まずやっぱり絵がめちゃくちゃうまいですよね。そこにびっくりしました。このまんま即戦力でいいんじゃないかぐらいの画力です。背景とか人物のデフォルメの付け方や、ベタとトーンの引き方、コマごとの構図のバリエーションなど全部完成度が高くて、いわゆる今風の商業誌の売れ線ではないんですけど、確実に読みやすいしかっこいい絵の漫画を描いていてすごいなと思いましたね。特に『薬草屋はぴドラ』の方の絵がめちゃくちゃ決まってます。漫画ではない分野で絵を仕事にしていた方のようですが、だとしてもずっと漫画の絵を描いていない人が描くのは難しいのではないかと思うような現役感。

ただ、内容に関してはどちらも第1話のみでの投稿で、終わっていない漫画を途中まで読まされたという感覚なので、これだけだと評価はできないかなという気がします。連載の第1話として見ても「これから何かあるかも」というわくわく感にたどり着いたぐらいで終わっちゃっていてちょっと弱い。ハーブとか薬草的なものに並々ならぬ情熱があるんだなというのは伝わってくるんですけど。42ページもあるので、ちゃんとオチのつく話を作ってからじゃないと、その次の話も難しいのではとは思いました。

あとは、作品に共通する題材の強固さや主人公のセリフの雰囲気などから感じることとして、自分の作風やスタイルを変えようという覚悟がどのくらいある方なのか測りかねるというところもありました。商業で仕事として漫画を描くときは結局クライアントワークというか、編集さんの要望を汲みつつ、雑誌の色や読者が読みたがってることなどを押さえて、そのうえでまだやられていないものを見つけて…というふうなことは、どんなに作家性がある人でもやっていることだと思います。そういうことができるようにならないといけないと思うんですけど、そうしようという意思があるのかどうかというのも今後商業でやる際に考えていかないといけない部分かなと思います。

●しりあがり寿 本当に絵はうまくていいと思うんですけど、もしかしたらあんまり漫画が向いていないのかな…とか思ってしまいました。褒めたい部分もあるんですけど、イラストレーターとかの方がいいんじゃないかなっていう感じがちょっとしましたね。

話が終わっていないっていうところも気になりますけど、なんというか、おしゃれなセリフと絵をとにかく繋げていったという感じも気になりました。お芝居も鼻につくというか、キャラクターがコマごとにポーズをとっているけど、普通人はそんなことしないよなと思ってしまう。出てくるキャラクターたちが「自分は漫画の中の人で、きっと人が見てるんだな」と意識しているような佇まいなんですよね。それがたとえば『ジョジョの奇妙な冒険』みたいなところまでいけばまたいいと思うんだけど、そうはなっていない。趣味の問題もあると思うのであまり気にしすぎないでほしいんですが、僕はそう感じました。

●高浜寛 私も、何か始まりそうなところでどうして終わっちゃうんだろうなと思いました。『羊くんの変態生活はじまりました』なんかは、何かモヤモヤを抱えている主人公の生活の中の問題を描いて、そこから抜け出そうと決めるっていうオーソドックスな流れはあるのに、どうしてこんな終わり方になるんだろう…というずれ方をしていく。描いているうちに方向が変わってきちゃうんでしょうか。

私がそこから感じたのは、もしかしたら何となく構想は湧くんだけど、長編を作るスキルがまだないのかもしれないなということです。私もそうだったんですが、「全体的にこんな話がしたい! 何巻にもわたるこんな話!」っていう漠然とした構想は思いつくんだけど、それを具現化するスキルが足りないので、何かが始まりそうなわくわくするところまでで終わっちゃう。それに、その構想がすごく大きいので、後から出てくるはずの出来事や後で生きてくるキャラクターとかをもう最初から全部入れちゃっていたり。違っていたら申し訳ないんですけどそんなふうに感じました。

なのでまずはそんなに長いものは描かないと諦めて、必要な要素だけを絞り込んで、ちゃんと落ちる短編を仕上げるっていうのをやってみたらいいのかなと思います。例えば24ページで起承転結のシンプルなオチがある話を一個仕上げる。そのスキルを獲得してからだと思います。

●今井哲也 投稿作は、主人公ができなかったことをできるようになるとか、何かを克服するといった話よりも、かっこよく植物の話がしたい…みたいな部分が強いのかもしれませんね。『羊くんの変態生活はじまりました』のオチも、それまで積み重ねて描いてきた生活のニュアンスとか、主人公の抜け出したい境遇みたいなものからある種逃避的に薬草でトリップして終わるからちょっとびっくりしちゃう。

●しりあがり寿 もしトリップというものが一番描きたいのなら、いっそそういう企画にしてしまうのでもいいかもしれませんね。問題解決そっちのけで最後にはトリップしてしまうという漫画…毎回色々な薬草を試したりとかして。無理やりそれっぽい話を作ろうとするよりは自分が楽しく描けることで探していくのもいいと思うんです。

『弁当ばんざい』『おいしいねおいしいね』アサノエンゾ

息子2人と暮らすシングルマザーの主人公は受験生の長男の無気力さに悩んでいた。毎日一緒に食事をしていても喧嘩ばかりが増えていて…。『おいしいねおいしいね』)。食べ物と家族関係をテーマに据えた2作。

●高浜寛 この方は人生経験も色々あるんだろうなとプロフィールからも思ったんですが、人間の感情や欲望をものすごくほじくって描いているなと思いました。何をやりたいとか、何が言いたい、というのがちゃんとまっすぐ伝わってくるし、絵も一生懸命丁寧に描いている。それがなんかいいなあと。

こうしたらどうか、と思ったポイントとしては、ネガティブな会話のキャッチボールがずっとずっと長く続くので、これがけっこう辛く読者にストレスをかけてくる。それも狙いなんだと思うんですけど。そういう時に延々とページを使って会話のキャッチボールを続けないで、情景描写だったり、印象に強く残る効果的な一言を使ったりとかすると、同じ効果でももっとスマートに表現できるんじゃないかなと思いました。例えば、文句の言い合いを全て描く代わりに、すごく嫌な時間が続いているという時間経過を見せたり、そういう時に記憶してる景色みたいなものを入れてあげたり。ネガティブに下ばっかり見つめている時に、ふと空を見たらすごく綺麗でそれが心に残ったり…とか。そういう情景を上手に入れると会話に頼らなくても説明できることもあると思います。

あとは、母の立場からの目線で家族の話を描いているのですが、作者が問題を乗り越えた後に描いている話じゃなくて、今も問題の渦中にいるという感じがします。お母さんが子供の問題について話す作品ですけど、「なんで私1人だけ被害者なのか」っていうのがすごく伝わってくるというか。なぜそういうことになったのか、夫が抱えていた問題は何だったのか、そういったものが描かれていなくて、当事者の中身の問題だけが描いてある。それですごく沼が深い感じがするんだと思うんですよね。なので、過去に何があったのかを正確にもう一度思い出して、そこで自分は何を言って、相手は何を言って、その問題が何だったのか、というのを客観的に調べて描くっていう作業が必要だと思います。それはシナリオ作りにも必要なので。

さらに、精神病理とか家族の関係とかアダルトチルドレンとか、そういうものの構造について作者がもう少し取材して深めていくと、もうちょっと俯瞰してもっと面白く描けるんじゃないかな。私自身も色々経験して、共依存とか精神病理について自分で取材したり勉強したり、自助グループに通ったりとかしたんですけど、ダークなテーマで描きたい時は、作家も意識して普段よりも深めるといいと思います。それをやるとこの人はもっと殻を破って突き抜けるんじゃないかなと思いました。

『本当にあった嫁・姑』とか『子どもの引きこもり』とかのテーマでレディコミのジャンルとしていくならこのままでも十分良さそうなんですけどね。作風としてもレディコミのメソッドで描かれていると思うので。ニーズがある場所でならやっていけると思うので、それだったら何も言うことはないです。

●しりあがり寿 トーチらしくないなとは思ったけど、単純に読んで面白かったです。特に『弁当ばんざい』。この方は誠実な方なんだろうなと。だけどちょっと不器用な感じもして。高浜さんもおっしゃったように、緩急や寄り引きがあまりない。すごく悪い例えで言うなら、耳元でずっと愚痴を聞かされてるような単調な感じもあって。引いたり寄ったり離れたり色んなことをしていけば、漫画として読みやすくなって良いと思うんです。

もうひとつはやっぱりどこを売りにしていくか、というポイント。正直ここからすごく売れていくって作風でもないのかなという感じはします。僕がそんなこと言うのは変なんだけど。なので、今も嘘のない作風ですが、もっと綺麗ごとじゃない方に行くのか、それともちゃんとエンターテイメントとして成り立つように、嘘でもいいから加工していくのか、といった方向の話は必要かなと思いました。

●今井哲也 人情噺としてまとまっているなと思いました。ちゃんとした漫画を描こうとしてある程度成功しているというか、総合的な完成度で言うと、今回選ばれた作品の中でも上の方な気がします。もしかすると『ビッグコミックオリジナル』のような雑誌でもやれそうな感じがある。それぞれ違う中年女性が主人公の連作オムニバス、というコンセプトもあんまり見ないので面白かったです。一方では、少しウェルメイドすぎるとも感じました。まとまっているんですけど華がなかったり、もうちょっと踏み込めるのではと思ったり。でも、そこはテクニックで解決できる部分も割とあるんじゃないかなと思っています。

例えば、この方のネームの癖だと思うんですけど、顔のアップでずっと会話が続くシーンが多いんですよね。コマの大きさもあんまり変わらなかったり、遠景とバストアップの中間の、話している二人の位置関係がわかるようなコマがあんまりなかったり。そういうのを意識的に置いておくと、より状況が分かりやすくなったり、会話ばかりで息が詰まる感じが減ったりというのはあるのではないでしょうか。それから、絵を丁寧に描くこと自体は好きな方だと思うのですが、描きたいものにムラがある感じもあって、例えば過去と現在を描く『弁当ばんざい』では、昭和の生活のディテールに比べると、現代の背景はあまり描かれていない。といったように、カメラワークを工夫したり背景を意識したりっていうだけでも結構印象は変わるのかなと思いました。

それから、個人的には、2本ともラストで主人公が自分の気持ちを全部セリフで言っちゃうのは、余韻をなくしてしまうようでもったいなく感じました。「私はとても幸せなのかもしれない」とかは多分言わない方がいいな、と思います。僕は今回の審査でこのことばかり言ってしまっていますが…(笑)。

あとは、登場する人物の引き出しを増やせるといいと作風も広がるのではないでしょうか。この2作だけでも中年女性のバリエーションがちょっと似ているんですよね。もう少し違う女性、あるいはおじさんや若い人など、描ける人物の引き出しや手持ちの武器を増やしていけば、もっと広く色んな人に「いい漫画だな」って見せられるような形になるんじゃないかなと思います。特に若い人を描くのは苦手そうで、現代の若者が描けてるかっていうとちょっと難しいところがあるのですが、そういったところは題材の選び方でもカバーできるのではないかなと。

総評

●今井哲也 賞を選ぶにあたっては、わかりやすく突出した作品が挙げづらかったのもあって、現状での完成度で評価するのか、将来性を踏まえて評価するのか、という観点でもすごく悩みました。この先どんなものを描かれるのかが楽しみなのは若い二人の作品(『Nostalgia』と『マンガの漫画』)です。量を描いていけば絶対良くなるだろうという感触もあるので。個人的な好みをプラスすると『旅の恥はカキステーゼ』や『記憶の味』。こういう感じで作品をいっぱい発表していけば、いずれ何かすごいものが出てくるんじゃないかなと思います。そして、現状での完成度も加味すると『くちなしの花嫁』や『岬と葵』は良かったですし好きでした。

●高浜寛 自分が若かったときのことを考えると、賞で大賞をとった作品は「これは大賞なだけあるな」と他の受賞者や候補者がわかることが重要だと思います。自分がなぜ佳作なのかというのを他の受賞者がわかることが大事だと思っていて。そのうえで、賞をとったかとらなかったかということは本当に漫画家になりたい人にはあまり関係なくて、「自分にこれがまだ足りないんだ」とわかるきっかけや「もっと上手な人がいるんだ」っていうのを知るきっかけになったりすると思うので、選考は妥協してあげる必要はないと私は思うんですよね。それにバックグラウンドとか年齢も一旦置いておいて、作品が独り歩きして素晴らしくないといけない。それを目指すのが漫画家だと思うから、そこもあんまり考えずに選びたいなと思いました。

大賞をとって掲載ということになると、本人としても「これで商業レベルになったんだ」と自覚すると思うんですが、今はまだそうならずに「もっといい次の作品を描こう」という感じで今後もどんどん描いてほしいなという作品が多かったです。いい感じのものはいくつもあったんですが、「すでにトーチで見たことがある気がする」というものもあったりとか。でもその中では私は『旅の恥はカキステーゼ』が好きでしたね。この割り切ってアホなことを描いている感じ。かっこよくしようとも思ってない。そこに何か惹かれるものがあるんですよね。でも賞をとっても油断しないでね!と厳しく言いたいです。

●しりあがり寿 決めづらいは決めづらいんですが、シンプルに面白く読んだという点で見ると『旅の恥はカキステーゼ』はよかったですね。審査しているうちに「なんでこれが選ばれたんだ」という批判を恐れてバランスをとろうとしてしまうんですが、この作品を評価すると決めると何かから解放された気がしました。難しいことを言えるわけではないですが、ただ笑えたというところ。

他に応援したい作品で言えば『マンガの漫画』でしょうか。今、この1年とか2年で世界がものすごく色々変わっていく中で、みんな自分の身の回りのことばっかで閉じている気がして。それはそれで素直でいいんだけど、もうちょっとパワーが欲しいな、という感じがしていたんですが、この人には何かそんなものを感じました。別にこの人は社会問題や世界に対して描いてるわけじゃないんだけど、何がしかを壊したい、風穴をあけたいという感じがします。