龍村景一さんのデビュー単行本『ツッパリ探偵怪人メルヘン心中』が、きたる7月31日に刊行される。編集を担当した者として、これまでの道のりを少し振り返ってみたいと思う。

龍村さんとの出会いは、2023年5月のコミティア144だった。

トーチは出張編集部に参加しており、編集部員がかわるがわる持ち込み対応をしていた。その列の中に、忘れがたい印象を残す青年がいた。

明るいベージュのセットアップに金のネックレス。オールバックにした髪をひとつに束ね、ツーブリッジのティアドロップ型メガネ。その風貌は、まるでタランティーノ映画に登場するギャングの首領のような迫力をたたえていた。

が、私が目を奪われた原因は服装以上に、その手に携えたシルバーのアタッシュケースにあった。

✴︎

アタッシュケース——。それは私にとって、特別な意味を持つアイテムである。

私の父・バロン吉元が、1960年代後半に原稿を持ち込む際に携えていたのが、まさにアタッシュケースだった。

編集者に「舐められたくない」という理由から、当時の漫画家の定番スタイルであった、ベレー帽とタートルネックにジャケットを羽織ったスタンダードな装いを避け、スリーピーススーツにクラシカルな七三分けという、ジェームズ・ボンドへの憧れを全面に押し出した姿で出版社を訪れたという。実際、その姿で双葉社へと足を運び、見事誌面でデビューを果たすことになる。

先日、父と出演したテレビ番組「激レアさんを連れてきた。」でもそのエピソードが紹介され、スタジオでは私が放った

「アタッシュケースを開けたら、マン札ならぬ、マンガ原稿」

という言葉が出演者たちの大きな笑いを誘ったことも記憶に新しい(が、放送では容赦無くカットされていた)。

※その模様は、「漫画アクション」の創刊を追った吉本浩二先生による伝記マンガ『ルーザーズ~日本初の週刊青年漫画誌の誕生~』第2巻(双葉社刊)でも、大きな見せ場として描かれている。

アタッシュケースでマンガを持ち込むなんて、そんなことをするのは、父しかいないと思っていた。

ところが、である。

その日、目の前にアタッシュケースを携えた青年が現れたのだ。しかも、トーチの持ち込み列に並んでいるではないか。

順番の関係で副編集長が対応にあたることになり、私はそのやり取りを側から見ていた。しかしあろうことか、肝心の原稿はアタッシュケースではなく、別の袋から淑やかに取り出されたのである。田村信キャラばりの盛大なズッコケを心の中でかますも、依然としてその存在が気になって気になって仕方がなかった。

✴︎

後日、すぐに検索をかけた。

「龍村景一」…すると自費出版の短編集『ムラサキのおクスリ 龍村景一短篇集』がAmazonで販売されており、自主制作ながらレビュー数は200件を超え、いずれも絶賛。迷わず購入、Kindleで読み始めた。

読後、頭の芯が痺れるような感覚に襲われた。

映画『マトリックス』(1999)で、キアヌ・リーブス演じる主人公・ネオが「赤い薬」を飲み、仮想空間から現実世界に目覚めた直後に激しい吐き気を催す場面がある。そのシーンに強く共鳴するような…理解できないのではなく、「処理」しきれない状態。頭の中で情報と感覚の総量が一気に更新されて、身体がそれに追いつかない。私は完璧にフリーズした。

同時に、「この人は『漫画を描いている人』ではなく、『漫画という表現手段を用いているアーティスト』なのだ。」と直感した。

龍村さんは1995年生まれ。

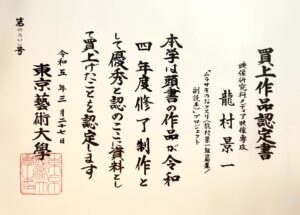

東京藝術大学の油画に進み、大学院ではメディア映像を専攻した。

前述の『ムラサキのおクスリ 龍村景一短篇集』は、大学院における卒業制作プロジェクトの一貫として発表され、首席に選出。同作は東京藝大が初めてマンガを「買上げた」として当時話題になり、私もそのニュースは現代美術に関心のあるいち同世代として、なんとなくは知っていた。

そんな龍村さんと、アタッシュケースへの関心を引き金に、一緒に仕事をすることになった。

✴︎

7月31日、デビュー単行本『ツッパリ探偵怪人メルヘン心中』が発売となる。

収録されるのは、商業デビュー作『ツッパリヤンキー地獄録』を皮切りに、トーチwebで描き下ろされた『アリス・クライシス!』『ムカデコウモリ怪人デスベノム』『心中遊泳』、さらにジャンプ+に掲載された『メルヘンチックリアリティ』に加え、巻末の描き下ろしを含む全6作。内容については読者それぞれの発見を守りたいと思うため、多くを語るつもりはない。

ただ一点だけ申し添えるならば…これらの作品は、どれも同じ作家が描いたとは思えないほど、まったく異なる方向へアクロバティックに突き進んでいる。それでいて、一貫しているのは、漫画表現における新たな実験への果敢な挑戦である。

龍村さんにとってマンガは「ジャンル」ではなく、ひとつの「方法」なのだと気付かされる。この単行本自体がひとつの実験装置であり、我々読者はその実験におけるサンプルなのかもしれない。

思い返せば、龍村さんと私はこの一年、本当に多くの時間を打ち合わせに費やしてきた。アイデアを出し合い、問いを投げかけ、構造を練り上げていく。でも龍村さんは決して行き詰まっていたわけではない。彼はただ、描くという行為の根にあるものを、自身の作劇を通して掘り当てようとしていたように感じる。

✴︎

「リアル」と「フェイク」が日常的に交錯し、生成AIが創作の現場に入り込むこの時代に、「物語」は何を成し得るのか。

今年の4月、担当する川勝徳重さんの原画展およびイベント実施に伴い、私は京都へ出張していた。アニメーション作家・かねひさ和哉さんをお呼びしてのトークショーを夜に控えたその日、京都国際マンガミュージアムで開催された対談イベント「ちばてつや×養老孟司 ミュージアム発・マンガの未来へ」を聞きに行った。

終盤、観客から「AIが台頭する今をどう思うか」といった内容の質問が投げかけられたのだが、その問いに対する養老さんの回答が心に大きな印象を残した。

だいたいこういう感じのことをおっしゃっていた。↓

・今、フィクションの力がためされていると感じる。

・フィクションが創作としての強度を保つには、前提として、確かなリアルが存在してこそである。

・リアルが揺らぎつつある現代において、創作者は自身のクリエイティビティとどう向き合うのか。

(記憶を頼りに書いているので、正確なニュアンスとは異なるかもしれません。)

私はハッとした。

それはまさに、龍村景一という作家が、この一冊を通して向き合ってきた問いに他ならなかった。

読んでいただければ、きっとお分かりになるだろう。収録作はどれも異なる表情を持つが、一方で本書は、現実を避けるための「逃避」ではなく、見つめ直すための「装置」でありうる。各作品のラストに漂う読後感は、それぞれ異なるようでいて、すべてに通底した「ある風景」を映し出し、その地平は私たちが暮らすこの「リアル」へと続いていくのだ。

✴︎

巻末には、描き下ろしのエッセイ漫画、新作『BRAIN DAMAGE』を収録している。

その完成と共に、龍村さんは頭を丸刈りにした。

新鋭・龍村景一は、これからのマンガの未来を切り拓いていくだろう。

次回作は、子どもが夢中になる冒険譚かもしれないし、もしくは我々人類の終末を予感させる黙示録かもしれない。

龍村作品のこれからに、大いにご期待いただきたい。

龍村さん、初の単行本刊行、おつかれさまでした!!!

編集部・エ☆ミリー吉元