千葉ミドリさんの新しい作品を読むたび、自分はこんな漫画が読みたかったんだと思う。どこか懐かしく、それでいて新しくもある。これまで自分が見てきたもののなかから見たことのない面白さが飛び出してくるような不思議な作品群だ。短編シリーズとして連載を始める時、「どこかで見たけど、どこにもない」というコピーをつけた。何も言えていないようだが、作品から実際に感じた感覚はそれだった。『緑の予感たち』は質感の表現が非常に巧みな作品で、作中の手触りや温度から、人生のどこかで経験したはずの感覚や記憶が呼びさまされるようだ。足に触れるタイルの冷たさ、雨の夜の音、手からこぼれるスープ。そして、そんな世界の裏側に隠れていたかもしれない奇妙な幻想が千葉ミドリという作家の手によって明らかにされていく。

『緑の予感たち』の現時点での連載作4話はどれも違った制作過程を経てできていて、何作かは大変な時間がかかった。前担当編集に代わり自分が担当し始めたのも第1話「カッパの理髪店」の制作が行きづまっているころだった。

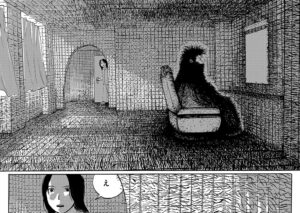

「カッパの理髪店」は、かつて恋人だった男女が互いの諦めと期待に振り回され、彼女の「心の穴ぐら」であるカッパの理髪店を通じて再び関係を築き直そうとする物語だ(「その1 カッパの理髪店」公開ページ)。当初「カッパの理髪店」は現在とは違った終わりが想定されていたのだが、そこに至る主人公たちの道のりに納得感が得られず、制作が停滞してしまっていた。千葉さんは一度は完成を断念しかかっていたが、それではもったいないと、改めて主人公の二人について話し合い始めてから少しずつ制作は動き始めた。その時千葉さんが持ってきてくれた詩のような文章は特に印象に残っている。抽象的でありながら理髪店のイメージとも結びつく、心の中の「椅子」についての短いテキストで、この作品が何について描くべきなのか、二人がどのような願望を持っていて何と向き合うべきなのかの指針になるものだった。制作の停滞を突破したきっかけは、その文章と、千葉さんがある日持ってきた毛がびっしり生えた理髪店のイラストだったと思う。そこからクライマックスのイメージが広がり、彼らがどこに向かうのかも見えてくることになった。

かれこれ1年以上かかってできた「カッパの理髪店」は、物語がロジックや因果ではなく、夢や隠喩や心の動きによって抽象的に繋がれていくところが非常に刺激的だ。ある種商業漫画的ではない物語の読ませ方にも見えるが、これはもともと文学が持っていた回路だと思う。3話目「あちほ、どこにいるの?」や4話目「靴去る」でも、心の深いところにある空間がビジュアルとして物語の中に表出し、一見繋がらないような方法で物語が繋がってゆく。

そんな不確かになってしまいそうな物語を漫画として成立させているものは何かというと、シーンの繋ぎの巧みさだろう。日常から非日常へと移行する際の驚きと説得力、そして非日常から日常への鮮やかな帰着。ここしかない、というタイミングで日常と非日常の間の扉が開き、世界が変わっていく。なかでも自分は、3話目「あちほ、どこにいるの?」の列車内でのカメラの切り返しと、トンネルを抜ける描写の巧みさにいたく感動した。「どうして?」や「どうやって?」を超えたところで物語が展開し、それに思わず納得してしまう。

『緑の予感たち』にあるのはそれだけではない。物語が奇天烈にだが因果的に繋がってうねりを起こす2話目「未来の星の下」のキャッチーな面白さもまた大きな魅力だ。「未来の星の下」はスケッチの断片をつなぎ合わせるように制作された話で、オチを思いつかないまま後半までネームを描いていたらしい。先が読めず目が離せないストーリーラインはそのせいだろう。制作過程を覗いていても、アイデアがどこからやってきてどう組み合わせたらこうなるのかがついぞわからない不思議な作り方だった。

制作過程にしても作品そのものにしても、本におさめられた各話はすべてが違った方向の広がりを持っている。連載と同時期に同人誌に寄稿されたごく短い2作「五頭の館」「雨宿り」(単行本にも収録)も『緑の予感たち』の延長線上にありつつ作品の幅の広がりを感じさせる素晴らしい作品だ。

こうしたいくつもの可能性が今後どう発展していくのかもぜひ楽しみにしたい。打ち合わせの時に時に千葉さんが持ってきてくれるスケッチブックの中にはそんな可能性が無限に詰まっていて、まだまだ語られるべき物語が眠っている。

(編集部・中山)